2026春 2025秋 2025春 2024秋 课程号:ESS151502

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

| 选课类别:核心通识 | 教学类型:理论课 |

| 课程类别:核心通识 | 开课单位:地球和空间科学学院 |

| 课程层次:通修 | 学分:2.0 |

教学水平与课程内容

盛英明老师的《探秘华夏名山》是一门注重地质尤其是岩石学的通识课程,课程内容围绕华夏名山展开,以其代表性岩石为核心。教学以理论与实践相结合,理论课讲述山脉地质特点,实践课则分发岩石手标本进行观察。尽管首次开设时课时节奏略有不足,但总体内容丰富有趣。老师通过播放视频和引导讨论来活跃课堂氛围,具备高超的语言艺术和组织能力,即便在大教室中也能保持良好的教学互动。

考试与作业

课程考核由多次实践课报告和期末的大作业组成,其中实践课观察报告占总评的50%。大作业要求介绍某种岩石或矿物的研究应用,字数约3000字,较为严格。在课上回答问题和提出建议可获得加分。

给分与评分标准

给分情况较好,多数评论指出努力完成作业和积极出勤的同学可获得不错成绩。尽管个别同学对给分未如期满意,但大部分反馈表示,认真参与课堂讨论和作业撰写将获得高分。对于不愿参与课堂的学生,老师表现出一定的宽容,提供了一定的灵活空间。总评由课程任务与大作业共同决定。

课外活动

尽管首届课程未设户外实践,但未来将计划加入户外课程,以提升课程趣味性和实践性,更贴合名山主题。总体而言,这门课虽在名山人文地理上的内容较少,但在岩石学教育上提供了深刻体验,适合对地质或岩石有兴趣的同学选择。

- 课程难度:简单

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:一般

我选的通识课都是第一次开诶。本课程的英文名为"Geological Tourism on Chinese Famous Mountains",也就是"华夏名山的地质旅游",这也是老师在第一节课强调的。从课程名可以看出,本课程更侧重于地质学,而不是人文地理和旅行等,当然这些也有所涉及。

本学期探秘的名山有长白山、泰山、峨眉山等,并由此引入每座山的代表性岩石。一座山(一种岩石)为两周的课时:第一周介绍名山的各种相关知识,甚至包括它们的文创产品,不过介绍重点还是在于地质相关内容;第二周先是对岩石的理论介绍,然后分发手标本分组进行课堂观察,每组需要当堂撰写观察报告并提交。可能是第一次开课的原因,本学期课堂节奏把握不是很好,课程内容经常在下课前很早就结束了,和我的预期相比也稍显无聊。老师说本课程的前身是停开的"地球探索与野外考察III",可惜本学期没有户外实践课,不过老师听从了我们的建议,在以后增加了户外课程,应该会更有趣些。

课程任务量是有些大的,但不当组长的话也可以摸鱼(当组长可以收获放大镜一枚),需要提交5份观察报告(当堂提交)和1份期末大作业,总评占比为 \(5\times 10\%+50\%\)。观察报告不知道是签到性质还是得考察内容,大作业是介绍某种岩石、矿物等的研究意义或应用价值。本学期没有点名,但观察报告中要求写出每组参与人员,回答问题、提出课堂建议会额外加分。给分应该还行,我大作业写了"玄武岩 \(CO_2\) 矿化封存",但比较一般,只是各种资料和文献的糅合,总评93。

老师看似严肃,实际上挺亲切的。经常在校园里遇到老师带着他的儿子,课堂展示的照片里也经常出现这位小朋友,想必他的童年一定很快乐吧!

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:杀手

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:杀手

- 收获:一般

老师讲的吧其实还能接受,但我从没缺过课而且大作业也没太水,出来gpa出来只有2点几,也不知道出了哪门子毛病,老师看着人也挺好的,他上课我还是愿意听的,(实际上大部分人都各干各的),我本人也比较喜欢名山,他讲过的山我基本都去过,上课还回答过问题,不知道这么低的分是怎么来的,结果我去问同样报了这门课的室友,他也是2点几,他的论文还自己查重了,请问哪些4点几的大佬是怎么做到的,像我们这种平庸的人终究还是做不到吗?

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:一般

昨天出分,占个坑考后来评价

update 2025年6月30日

课程内容:上课形式主要为,老师课上先说明一下课程主题,例如这节课的重点是玄武岩之类,然后就开始播放超级大声的相关地质类视频,视频结束后老师再总结、讲解一下,随后就是写一份类似小测的东西/小组观察岩石并讨论、写一份有模板的观察报告(小测和小组讨论按周轮着来)。小测内容很简单,关于本节课程的内容,属于是现场就可以用GPT搜索到的,但是老师更加倾向于看到同学们的个人理解,希望同学们用一些自己的话去阐述。小组则是按照专业分,老师希望每个组的五位同学专业都不同,事实证明这样真的很有趣,因为我们小组每次在快速写完实验报告后,就开始谈天说地,交流彼此专业的情况,每次都可以度过一个很惬意的下午。

考核形式:课程任务(小测/小组讨论)60%+大作业40%,课程任务在课程内容部分已经提到,大作业则是写一篇论文,选取与地质相关的岩石或者化学元素,并结合自己的专业,阐述其在自己专业领域的作用。记得老师有说过,如果关于与自己专业结合的部分老师依旧能看懂,则说明这篇论文不成功,并没有跳出课堂。

给分:本人担任组长,每次小组讨论、老师在教师中走来走去、转到我们组的时候,我一般会找几个实验报告上的问题问老师;在确认大作业选题之前和老师商量了一下;全勤,最后给分4.0

老师:感觉老师人很好,不管询问多少课程上的内容都会耐心解答,在和老师沟通选题的时候老师也提供了很多种可行的思路。如果真的选中了这门课,上课全勤、大作业认真写、多刷刷脸应该能够取得不错的成绩。

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:一般

头一次用妙手回春形容一个课堂。

这门课和其他通识课一样,大部分人往后排凑,并且没几个人抬头。但老师天生神力,一个人撑起一个课堂,完全不怕冷场。声音雄浑有力,像是练过的,即使不戴麦克风,最后一排每一个字都能听得清清楚楚。

不知道是习惯了还是人比较 e,提问时候即使台下鸦雀无声,他也不会尴尬,能够顺利地把课堂推进下去。大部分课听课人越少,课堂互动越稀疏,老师越不愿意认真讲,从而更没有人认真听课,如此恶性循环。而盛老师高超的语言艺术和课堂组织能力最后反而使得越往后,课堂互动越频繁、愿意坐前排或者师生交流的同学越多。

当然,如果一直在后面低着头,老师也不大在意,会点名但次数不多,点到的同学也都能顺利过关。因此,无论想认真听讲还是水个学分都挺合适。

2024 秋的课堂全部设在教室,包括理论课和实践课两种模式,在大约第 3 周之后交替进行。

课程名“华夏名山”略带一些误导性,实际上本课程主要讲授的是“岩石学”。理论课会以一些名山为例,讲解其代表性的演示构造及其形成、特性、应用等。而实践课,则是从实验室带来的手标本(小岩石切片),给大家观察然后根据一些理论对其进行详细的分类。

很可惜本学期没有户外实践课,但老师非常听劝,从 2025 春开始就有户外了,xm。

之所以扣一分,是课程内容和初始预期不大一致。作为高考地理选手,本来以为会以名山为引子,讲解地质、水系、气候、产业、文化等综合课题,但它只着重于岩石,有些遗憾。另外对于初学者,实践课只去观察手标本还是有些无聊,不过下学期有了户外实践,应该会有趣得多。最后,课上给的观察时间、观察结束的交流时间有点太长了,加起来得有一个小时以上。这些时间完全可以利用起来,讲讲更多更有趣的知识。

课程考核是大作业,本学期主题是某种岩石或其中化学元素的实际应用。字数要求 3000,并且对格式要求比较严格。最终给分是 50% 的大作业,以及 50% 的实践课。目前总评还没出,给分就不评价了,大四 ldx 也不在意这个。

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:很多

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:很多

老师是第一次开课,所以对课时的把握感觉稍差点,不过内容是很有意思的,以华夏大地的名山为脉络来讲,为大家普及了丰富的地质知识,不过整体内容更倾向于岩石学,课程名称或许会让人有点误解。

有五次实践课,和老师讲课交替着进行,老师带相应的样品过来,大家分组观察并提交报告。一开始老师是打算限制观察时间然后还要接着讲课的,不过第一次实践的时候大家观察的很慢,所以后面一次就观察一整次课了,这就导致整体的授课内容偏少。课上会放很多有意思的视频,虽然设在五教大教室,大家都坐的很后面,老师还是能安然自若地给大家讲解,挺不错的,同时鼓励同学们提问。对于一个高考选科物化地的来说,课上还是颇有收获的。最后一次课老师还让大家写点建议,也很积极地看了同学们的意见并作了回应,我想这门课一定会越来越好的。

评分标准包括实践课报告和期末作业,期末作业有一定格式要求但不多,老师有给几个例题,但是也可以自己想,我想了半天也不知道写啥最后就选了其中的一个例题写了。总评94被小卡一手,给分应该还不错(自认为这次写的一般)。

- 课程难度:中等

- 作业多少:很多

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:很多

- 给分:一般

- 收获:一般

刚上了第一节课,感觉2学分的课,事比4学分的课还多,润了

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:一般

利益相关:总评84,小组组长,除一次请假外全勤,自以为是选修圣体(先前选修没掉过优秀),稍有失落。大作业写得还算用心,被卡绩可能是因为Gemini时代,大家水平都高了吧(笑)。

放假了来评一下。

这门课实际上是华夏名山的地质学,以介绍典型岩石为主。所以如果希望是听包括人文历史的全面讲解,不太建议选课。几乎每节课都有课堂作业,所以也不建议只想水学分的翘课爱好者选课。

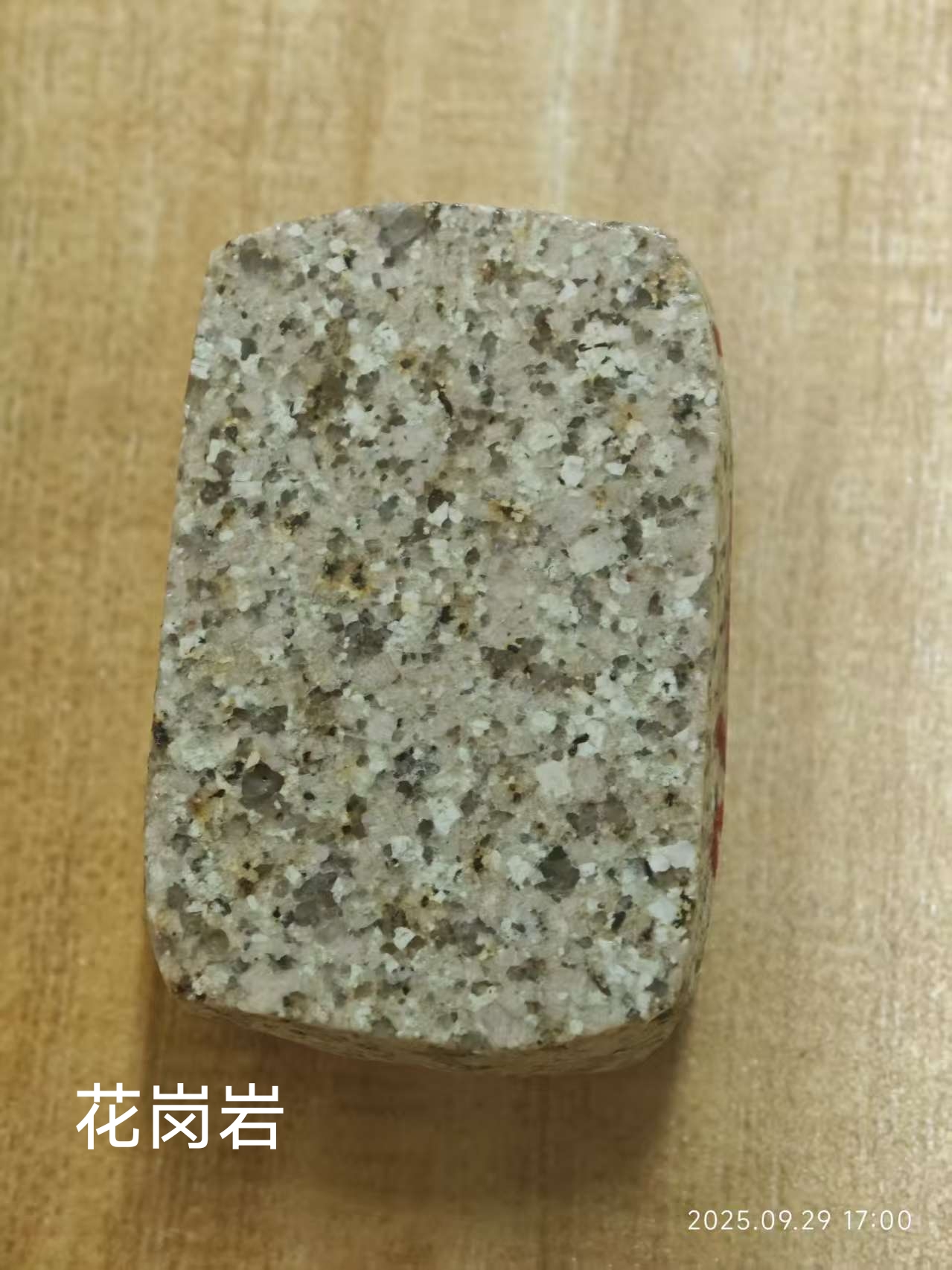

课程介绍了花岗岩、混合岩、玄武岩、砂砾岩、榴辉岩,这五种岩石。上课形式是一次理论课一次观察课轮流上,还有两次自愿参加的周末课外实践,分别是参观理化大楼10层的地空展厅和参观地质博物馆。

理论课主要是老师展示自己的旅游照片、岩石特征讲解和播放视频,(比如b站up星球研究所、天哥地说)。由于播片环节过多,这课又是下午三节连堂,无课间,也没有提前下课,由于本人无法在课堂高效摸鱼,所以第三小节实在是上得煎熬,整体来说课堂体验一般。

实践课会有意思些,老师会在前半部分的课程再次介绍岩石特征,然后分发样品,各小组拿放大镜观察,最后小组一起提交一份观察报告。虽然老师说不要求岩石辨别,只要客观描述自己看到什么了就好,但给的参考模板还是有晶质、自形程度、粒度这些名词,全靠小组成员和豆包老师交流。

大作业形式与往年相似,就不赘述了。

虽然前面的评价似乎有些负面(楼主被卡绩哈气了),但是总结一下这两学分的课程还是学到了五种岩石的鉴别,能发现校园内出现的岩石,大作业写的碳酸钙在药物递送领域的应用,调研到了一些东西总之不亏。

以下为本学期观察样品展示。

花岗岩-黄山:变质岩、肉粉色为钠长石、灰白色为钾长石

榴辉岩-大别山:超高压变质岩,红色的是石榴子石

玄武岩-峨眉山:岩浆岩,常见的大多疏松多孔。上课时提到了月球车的国旗旗面是玄武岩纤维所制。

砂砾岩-武夷山:沉积岩,砂砾很明显了

混合岩-泰山:条带状片麻岩,变质岩部分熔融相岩浆过渡的产物