2025春 课程号:CHMU6509P01

- 课程难度:简单

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:很多

| 选课类别:基础 | 教学类型:理论课 |

| 课程类别:专业硕士 | 开课单位:科技史与科技考古系 |

| 课程层次:硕士 | 学分:1.0 |

课程内容

《西南少数民族手工纸调查研究》是科技考古/科技史专业的选修课,旨在研究西南少数民族的手工纸制作工艺与文化。课程由十讲组成,其结构和过去的《造纸传统工艺》相似,但更侧重西南地区。第一节课介绍了手工纸的基本概念与工艺流程;后续课程依次探讨西南特色手工纸、民俗文化、汉族手工纸及古籍修复技术等,辅以实地调查结果展示。部分课程邀请外部专家进行实际操作教学。

教材

课程理论指定教材为《中国手工纸文库》的广西和贵州卷,但由于定价高昂,实际教学并未要求购买。教师在课堂上传阅教材,并展示实际的手工纸样本以增强教学效果。

教学水平

陈彪老师讲解逻辑清晰,重视课程结构的梳理,使课程内容易懂而充实。虽然PPT不公开,但老师擅于讲解,使得学生即使未完全听完前半课程也能跟上进度。总体而言,这门课被认为是一门有趣的科普课程,特别适合对传统工艺与文化感兴趣的学生。

考核方式

考核要求学生提交一篇关于传统造纸的小论文,需按学术格式排版,并建议字数不少于5000字。截止日期灵活,可根据学生意愿调整。虽然工作量较大,但时间非常充裕,且给分柔性,可考虑到学生实际情况进行调整。

给分

关于给分情况,因课程刚结束,尚无定论。不过过去的学期中,老师对于给分的弹性处理受到好评,尤其是在提交截止日期和评分的宽松上。总体而言,这门课程因其灵活的安排与丰富的内容受到学生的欢迎。

- 课程难度:简单

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:很多

- 难度:简单

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:很多

《西南少数民族手工纸调查研究》是科技考古/科技史专业硕士的专业选修课,其前身是《造纸传统工艺》,再往前可以追溯到2011年,PPT似乎来自于一个面向全国手工纸手艺人的手工纸研修班。《西南少数民族手工纸调查研究》与《造纸传统工艺》两门课的结构体系大致相似,然而科技史这边新开了一个西南少数民族手工纸的国家项目,因而修改了课程名称,让课程举例的手工纸实例稍微偏向西南而完成国家的任务。这门课只有1学分,而且时间安排相当巧妙:只在1-3周上课,每周两个晚上共六节课结束课程,时间压力很小,因此我出于兴趣选修了这门课。作为科技史专硕课程,选课系统自动默认是仅限科技史学生选修,但老师实际上欢迎全校研究生选修,在开课后在同学们的建议下改为向全校开放。然而,可能是因为规定不允许,也可能是因为老师懒,这门课无法被设置为本研同堂课程供本科生选修。所幸系里有个官办的传统工艺协会,把前五节课的每一节都在第二课堂上开对应的讲座,让本科生也能旁听并拿学时,因而也使得只有12人选的课堂人满为患。按照二课办的规定,第二课堂是不能和第一课堂重合的,然而搞二课的本科生们都没法选上这门课,而能选上这门课的研究生都不需要二课,这操作或许就符合规定了;只是这合规要把我排除在外,因为我好卷,拿学分的同时也报名了二课项目。

课程内容:课程分为十讲,然而由于PPT不公开,我并不能很清楚地记住这十讲都对应哪些内容,所以以下按每节课来阐述课程内容,标题就按每次课的二课项目标题。

第一节:西南少数民族手工纸调查(上)。主要内容为绪论,讲解了传统手工纸的定义、种类、工艺流程与制作工具,简单介绍了影响手工纸性能的各种要素与工艺化学原理。可能稍显枯燥,但我认为是知识干货最多的一门课,也是后边几节课的知识基础。不过,这门课就算不听,后边的课也能听得懂;因为作为二课项目老师要考虑前面课没听的同学,因而后面每节课也会稍带这些知识点,只是不够体系。这里的重点知识是手工纸从材料上可分为麻、皮、竹、草四种,制作工艺主要有浇纸法和抄纸法两种。之所以说它是重点,因为这门课后面的结构就是按材料与工艺的顺序依次介绍几种西南有特色的手工纸。

第二节:西南少数民族手工纸调查(下)。主要内容是按材料与工艺依次介绍西南少数民族手工纸中有趣、有特色的几种,该部分有三讲,内容较多,因而在第一节课时已开了个头,而还有一些内容要剩到第三节去讲。老师举出数十种不同地方的手工纸,并介绍其中每一个的原材料与工艺流程——大体流程都雷同,但每个例子都在某些细节上有自己的特色。这也是课程名称中“调查”的含义所在,课程内容来自于系里老师去手工纸各个原产地翻山越岭得来的调查结果,而在课上老师把调查结果一地一地的展示给我们。按照陈老师的说法(或者吹嘘?),听完这门课就相当于掌握了他十年的调查成果。

第三节:西南少数民族手工纸民俗与文化事项。顾名思义,讲得就是少数民族们与纸相关的文化:例如说造纸户们要拜关于纸的什么神仙、有什么传说,当地人用手工纸去做些什么,关于造纸的民谣等等,甚至会讲一些建国前当地造纸的行业生态与行会。这也是我个人认为课程中最有意思的一部分。譬如说,造纸户许多祭拜蔡伦——这很容易理解,但除去蔡伦外,人们还要祭拜母猪,称为“猪拱先师”。因为传说中蔡伦造纸时,刚抄出来的湿纸叠在一起后总是粘一块揭不开;蔡伦气急败坏,把揭不开的一坨纸扔到地里,这时来一母猪拱了拱纸头,却把纸头拱开了,蔡伦以此为灵感发明了揭纸的方法。又譬如说,有些地方造纸会用11进制统计产纸数量。这是因为造纸户往往会把一些技术含量较低的部分外包给雇工,造出的纸分一部分给工人作为工资;付工资时难免会有克扣,但若是付的纸数比把十一进制数按十进制读出来还少,克扣得就算过分了、工人便可以闹事。只是大革命后,造纸户们都会按十一进制的读数发准额的工资,这十一进制便形同虚设了。由于内容较多,第三节课也没讲完,剩下的部分扔给了第六节课。

第四节:汉族手工纸调查。如前所述,这门课的前身是《造纸传统工艺》,本来是以内地汉族的手工纸为主的。这门课于是仍保留了一些比较经典的、有特色的汉族手工纸(例如说宣纸)讲解其工艺与纸张特性,作为与西南少数民族手工纸的对照。不过由于这些内地手工纸的商业化程度较高,许多工艺细节是保密的,因此讲解得较为含糊。

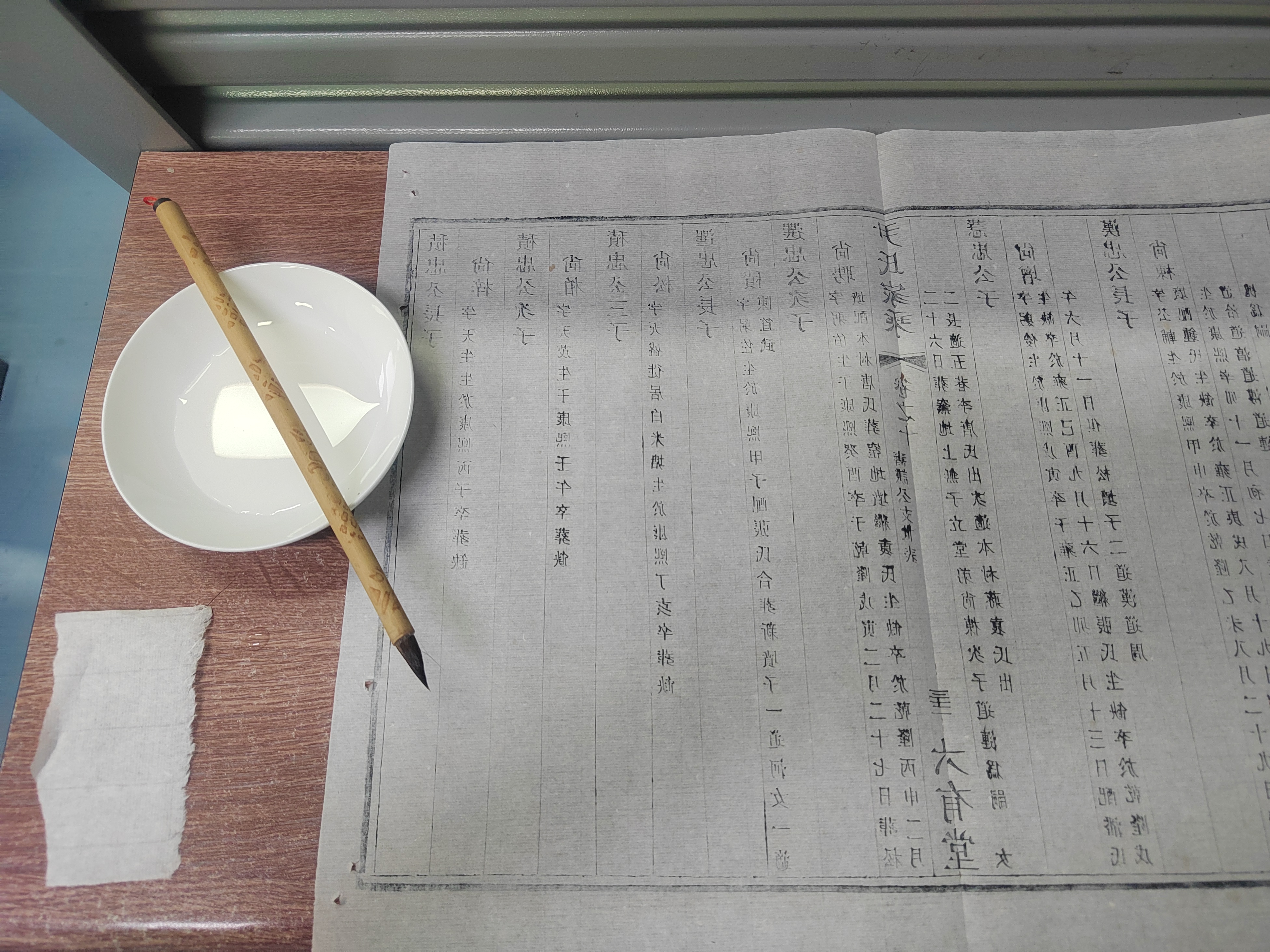

第五节:古籍修复技术与实践。这节课是邀请了安徽古籍图书馆的古籍修复大师季玉方来授课,前半节课是介绍古籍修复的原理并举出许多例子,后半节课则是进行实操。季老师找来一本破损不严重的族谱,拆开来分给每位到课及旁听同学一页,并提供给同学们浆糊、修复用纸与毛笔等工具,让同学们试着修复其上的虫孔、折痕等破损。课后可以拿着自己修复的一页族谱与季老师及陈彪老师合影。

第六节:唯一一节没有开设二课的课,讲的内容比较杂,主要是把手工纸调查与造纸文化没讲完的部分结了尾,讲了西南少数民族手工纸传承保护的思考,并公布了考核方式(是的,前面没公布)。陈老师在整门课的授课过程中常常提到造纸户的收入不高而且劳累,也有许多造纸民谣反映这一点。在建国前,西南山区里造一张手工纸可以换两斤玉米,而造纸虽然不能每个季节都开张,但一次一天能造几百张,比周围的自耕农估摸着是要富裕的;但在现代,一张手工纸在当地仍然是换两斤玉米,也就是大约3元钱,这就显得不划算了。因此很多造纸村逐渐荒废,在老师去调查时只有一两户人家还在造纸,甚至已经无人造纸,只是为了给调查组看刻意重新开张一次。不是所有手工造纸的经济效益都很差,许多地方的手工纸与文创、造纸体验旅游结合了起来,效益比较好。然而有个经济效益尚可却消失的例子:在贵州遵义有个造纸村,虽然政策说要保护造纸,但因为村庄在茅台产地的上游,地方政府以环保原因强行要求造纸作坊全部关闭。此外课上还传阅了科大调查搜集的手工纸集册,让同学们感受手工纸的质感;并传阅了“教材”,后文会进行介绍。

陈老师的授课风格非常重视把课程的体系结构给同学们梳理清楚,因此听着逻辑非常清楚易懂,课程本身内容也不难。总而言之,这是一门内容充实而有趣的科普课。我个人对传统工艺与文化有些兴趣,因而听课本身是一种享受;但我的专业与此毫无干系,所以也谈不上什么收获。若是说收获的话——听了这门课后,或许哪天被创死穿越去了中古异世界,就可以靠造纸谋生了?

教材:理论上是《中国手工纸文库》广西卷、贵州卷。然而这本书极为昂贵,每卷定价5000多元,二手书的起步价也是1200元;因而老师只是把广西卷拿到最后一节课上,从一个箱子里小心翼翼地取出来给全班传阅。与价格相应地,这本书的质量也是极高,装帧设计优雅美观,而且会在每一章附上该章描述手工纸的原件作为参考。如果我是富蛆,我想我会买一本作为收藏的,可惜我不是。

考核方式:写一份与传统造纸相关的小论文,要求按学术论文格式排版,建议5000字以上,工作量是比较高的。截止时间是6月15日,时间很宽裕。显然,现在还没有给分,我甚至还没开始动笔写这个小论文。等给分出后,我再更新相关的内容。

2025.7.2:截止时间后来改为了6月20日;去年《传统造纸工艺》是8月15日,截止时间是根据同学意愿灵活修改的。我因为被肠胃炎干碎,晚了几日提交,发给老师后邮件老师一直未读。我去问了科技史专业的学生,说是陈老师去广西招生了,很忙,所以一直没看。