2024春 2023春 2022春 2018春 2017春 2016春 课程号:01110303

-

少年班学院

- 少年班学院培养方案(数学与应用数学)

- 少年班学院培养方案(信息与计算科学)

- 少年班学院培养方案(物理学)

- 少年班学院培养方案(高分子材料与工程)

- 少年班学院培养方案(化学)

- 少年班学院培养方案(地球物理学)

- 少年班学院培养方案(大气科学)

- 少年班学院培养方案(机械设计制造及其自动化)

- 少年班学院培养方案(通信工程)

- 少年班学院培养方案(网络与新媒体)

- 少年班学院培养方案(数据科学与大数据技术)

- 少年班学院培养方案(环境科学与工程)

- 少年班学院培养方案(生物技术)

- 少年班学院培养方案(量子信息科学)

- 少年班学院培养方案(应用物理学)

- 少年班学院培养方案(天文学)

- 少年班学院培养方案(安全工程)

- 少年班学院培养方案(电子信息工程)

- 少年班学院培养方案(电子科学与技术)

- 少年班学院培养方案(信息安全)

- 少年班学院培养方案(光电信息科学与工程)

- 少年班学院培养方案(理论与应用力学)

- 少年班学院培养方案(能源与动力工程)

- 少年班学院培养方案(自动化)

- 少年班学院培养方案(核工程与核技术)

- 少年班学院培养方案(应用物理学-核)

- 少年班学院培养方案(计算机科学与技术)

- 少年班学院培养方案(地球化学)

- 少年班学院培养方案(人工智能)

- 少年班学院培养方案(工程物理)

- 少年班学院培养方案(空间科学与技术)

- 少年班学院培养方案(测控技术与仪器)

- 少年班学院培养方案(生物科学)

- 少年班学院培养方案(工商管理)

- 少年班学院培养方案(管理科学)

- 少年班学院培养方案(统计学)

- 少年班学院培养方案(金融学)

- 少年班学院培养方案(材料物理)

- 少年班学院培养方案(材料化学)

- 少年班学院培养方案(网络空间安全)

- 少年班学院培养方案(行星科学)

- 计算机科学与技术学院

- 信息科学技术学院

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

| 选课类别:计划内与自由选修 | 教学类型:理论课 |

| 课程类别:本科计划内课程 | 开课单位:计算机科学与技术系 |

| 课程层次:专业基础 | 学分:3.0 |

代数结构是计算机科学与技术学院开设的“离散数学”系列课程的其中一个课程。它主要讲授计算机科学所需要的代数方面的基础知识,包括集合、映射、关系等基本概念,几种基本的代数系统群、环、域、格的基本性质。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:一般

申了下学期 (24春) 吕敏老师代数结构的助教, 先占个坑.

过去几年由于课程难度+课本质量+学习反馈等因素, 这门课在计科学生中的风评一直不是很好, 希望能够做一点事情改善后来学生们的学习体验.

一些资源:

algebraic_structure_note&answer.pdf

习题解答的笔记部分我之后会慢慢找时间完成, 但期末卷汇总和答案应该是不会再每年更新维护了. 如果有人想要接着做这个答案可以通过邮箱找我获得 LaTeX 源码 (不过我 LaTeX 格式写得挺拉的) .

7.10 更新:

目前吕敏老师班已经出了卷面和初定的总评, 因为查卷还没有进行所以总评还可能会调整,

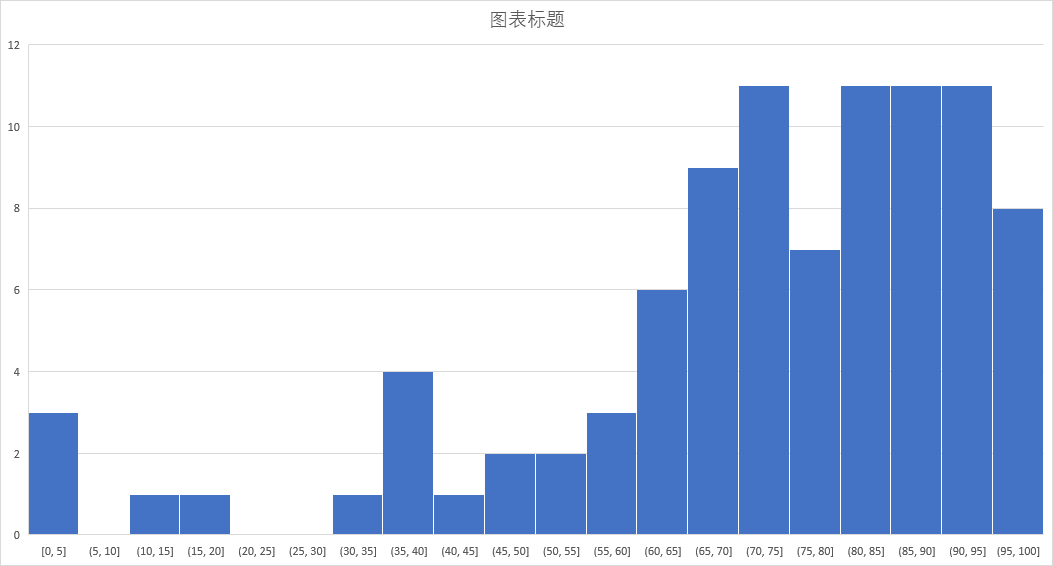

今年期末比较简单, 同学们卷面分普遍较高甚至85分以上的已经超过了40%, 因此由吕敏老师重新审阅了所有试卷并加严了一下给分标准, 略微压低了卷面分. 如下是我们班卷面初判的分布图:

这学期这门课的助教工作到这里位置基本就算是结束了, 也因为在助教的位子上产生了许多此前学这门课时没有的体会, 之后假期有空再慢慢写长评吧. 比较可惜的几点是原本计划随着教学进度一同补完的笔记部分最终没有完成, 而补充习题课也没有如愿开展.

以及感谢我的学生们, 和可爱的同学们一起度过了一个愉快的学期.

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:杀手

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:杀手

- 收获:一般

课本很烂,老师上课跟机关枪一样突突突就完事儿了,助教改作业很严,而且严的莫名其妙,我有一次莫名得了0分,非常不服气去理论,说我抄袭,然而我从来没抄袭过,但是总而言之不信任我。

考试结果让我非常震惊,所以去办公室查卷子了,我有好几道题,明明是没问题的,但是,加分是不可能加分的,百般刁难就完事儿了。起码有20分是可以给分的,答到点的(我对答案了,请别怀疑我的蜜汁自信)最后加了两分,这两分也搞得很难受,因为那道题具体答案我忘了,我被扣了四分的原因大概就是标准答案是模7余3而我写的模7余10(有区别吗???),大概就是这样,具体答案不记得了,但是意思是这个意思。然后10分的题扣了4分,我去理论,结果这么一个明显的助教的失误,我理论了20分钟,口水的说干了,给我加了2分,为什么不把4分给我加完,我已经忘了那套莫名其妙的恶心说辞了。说这么一个2分的事情并不是因为我特别在意这2分,而是让大家看看吕老师死不认错的态度。这是我在科大见过态度最恶劣的老师,没有之一,这门课让我生生掉了0.08的绩点。其他人的给分我不太清楚,但是我本人非常厌恶吕老师。(图论课的后半段也是吕老师上的,和前半段许老师上的一对比,水平的差距简直令人发指)

评课社区不能评0分,所以我就评个1分吧,这一分是评课社区送给吕老师的遮羞布,我算是做个顺水人情吧。

——————————————————————————————————————————————

时隔11个月的更新:

在韩老师手下重修了代数结构,虽然被卡优秀了,但是也不至于拿个六十几分。

更重要的是,我发现我还是能学明白代数结构的,感谢韩老师。

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:杀手

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:杀手

- 收获:一般

个人认为这样的操作很不合理,每一年题的难度不一样,同一节课不同的班给分不一样,不同的课给分也不一样。成绩一旦给定,就会有与之相比较的东西,没有人会知道你成绩差是因为老师不调分,尤其是在申请,给别的学校的老师看成绩的时候。

况且期末只有八道大题,每一题的分值很大,粗心一道直接影响总评好几档。这样分值跨度很大且优秀率目测不到20%的课不调分实在呵呵。吕老师居然对粗心也表示不能理解,用恶意揣测人家写错的原因,直言说一分都不想给。

一些同学去查卷的时候,即使是对的题,她也会咄咄逼人,找各种奇葩的说辞,就是不加分。还有改卷助教同意加分老师不同意的题。助教说吕老师每年都会调分的,她会把84的人调到82。。

最后一道题目出错了,考试的时候改了一个条件,但据我所知很多同学都没听懂,影响了答题。既然对同学们粗心不能理解,为什么又会出错卷子呢?

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:一般

我个人认为这门课即使不能说拿个10分吧,也值得拿个9分,下面细说:

首先,我不明白为什么有些同学对吕老师意见这么大。我是转院人,大二下才第一次修这门课(为什么是第一次呢,因为我重修了,这篇点评是我大三下写的doge),我第一次知道吕老师是在大二上的图论课。当时图论我是在徐宏力老师班上的,他上课什么水平大家心里都清楚,可以说就是纯念书。后来学期中有一次徐在外地出差,就让吕来帮他课。当时我上吕老师的课简直耳目一新,原来这才是正常老师讲图论的感觉:逻辑清楚,娓娓道来,前后的关联讲得明明白白。当时我就希望吕老师能带完学期剩下的课,可惜只带了一个星期。这个机会让我认识了吕老师,并且后来得知她还带代数结构,所以我大二下立马选了她的班。吕老师是数学专业出身,讲离散数学真的对她而言手拿把掐。

其次,这门课“几乎”不点名。虽然吕老师在学期一开始会强调有平时签到分,但实际上吕老师大概率不会点名。就拿我的经历来说,23春吕老师是一次名没点,24春因为有一次下雨+早八,来的人太少了(我在高新,三四节还有课,想去也去不了,楽),吕老师才点了一次,除此之外就没点过任何名。

最后,这门课的助教太给力了。丰助教跟我一级,从大二我就知道他对离散数学非常感兴趣,并且投入了很大的精力。他不光完整地编撰了整本代数结构教材的课后答案,而且在考前把往年卷的所有答案也上传到群里,真的为代数结构这门课做出了非常伟大的贡献🫡。

最后的最后我想再说说自己重修的原因:

我如果没记错的话,当时大二下期末我五天连考五门,导致我实在没什么时间复习代数结构,就非常粗略地翻了一下课本,就上考场了。在考场上,我甚至连怎么解同余方程组都不记得了,因为我当时满脑子以为重点在群环域上(所以大家考前一定要看看往年卷!),第二章的内容根本没怎么看。但是后面的群环域的题目也没怎么做出来(大致扫一眼书真的不够啊),最后卷面分只拿了不到50,幸好平时分拿满了,总评将将过了60分,侥幸避免了挂科。

这次重修,复习时间是充足了,但我却不想卷了。一个是因为大三下了,一门课对绩点所造成的影响真的非常非常小了(我即使重修到4.3,GPA增长也不会超过0.05),再卷没什么意义。另一个是我还是想把优秀率尽可能地让给学弟学妹,我争取拿个3或3.3就是胜利。

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:杀手

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:杀手

- 收获:一般

讲课像机关枪似的,只要不下课就一直讲下去。讲的还是很不错的。作业很少,一周三四道题左右,讲到简单部分的时候一周的作业可以半个小时之内写完。

但是她不调分,不建议选她的课。

不调分,总评严格按照期末70%作业30%给分。如果你期末考的高的话,直接按照期末分数给分。

虽然我也不知道隔壁班怎么样,但是想要高分的话不妨选隔壁班试试。个人觉得这个学期这个班优秀率应该不到20%。

到计院官网上看了一下她的个人介绍:

吕敏,女,副教授,硕士生导师(她是19年升上来的,之前是讲师)。1999年毕业于安徽大学数学系,获学士学位;2002年获得安徽大学应用数学硕士学位;2005年获得中国科学技术大学数学博士学位......

看来她是真的不知道妮可本科生的压力有多大。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:一般

主要内容

写这条评论主要是因为本人看到这学期新增的2条评论都是与上课老师念PPT有关的,而且本人对于大学的学习上课教学等有一些自己的想法,所以想写出来和大家讨论一下。

本人背景

由于转专业,本人是在大二下才修的这门课。在上学期已经学过了图论(虽然考的很差)。但是在上大学前本人没有接触过数论以及编程,也不曾有过自学的经历。本人现在的GPA排名为33%。

上课体验

如前两位同学所述,老师上课大部分时间都是在念PPT(准确来说应该是PDF,话说这种把PPT的每一帧动画都导出成一页PDF然后再用PDF阅读软件的幻灯片播放功能播放,使得看上去和PPT的效果差不多的主意是哪位天才最先想出来的,一开始本人还以为是原来PDF也可以像PPT那样实现播放功能了,结果发现原来是这样实现的,有没有同学可以解释一下这个是为什么呢?),某些地方也会停下来在黑板上写写画画详细解释一下。语速也比其他老师快一点(刚开始上课的时候本人也不太适应,但是听了几节课之后慢慢也习惯了,但是有一个问题就是说快了之后老师偶尔会说错,然后会说句不好意思,抱歉,改正之后继续讲,讲图论的许胤龙老师在口误的时候也会这样。不过,老师您可以说慢一点吗?这样或许就不会口误,也不用道个歉了(因为个人感觉这个习惯似乎只在这两位老师这里遇到过,但是本人对这两位老师的做法的感觉却不太一样),这个只是一条小小的建议,或许是我吹毛求疵了,如有冒犯,还请见谅)。至于PPT上的内容,和教材上面大致相同,看书和听课其实对于能力强的同学差别应该不大。认真听课也是能听懂的,也会有一些收获,因为老师经常会讲一些证明某类问题的通用思路,对于考试或许会有帮助。

一些其他课程的类似情况

图论

既然提到了图论,那就先说这个。2本教材都是学校自编的(不过图论导引倒是有同学说有一股翻译的味道),本人在阅读2本教材的时候感觉是都能看懂,但是图论上面的定理证明大部分都比较长,有些需要先把握证明的思路再去详细的分析证明过程。2门课课上的话不预习的情况下也都能听懂大部分内容。作业看来是代数结构要简单一些。

但是接下来的内容倒是我和其他评论的同学看法不太一样的地方。首先是@binggo 在许老师图论课程下的评论

许老师讲课堪称教科书级别的讲演,和物理学院的潘海俊老师有的一拼,不过两者的风格却是极尽千差万别,前者温润如玉,娓娓道来颇具老教授风范;后者张口经典,行云流水的推导惹人两股战战,几欲先走。

还有@qoirhg 的评论

整洁的板书、精准的语言表达和时间控制、对教材与知识熟练的掌握

老师上课的内容和课本上基本一模一样,因为课本本来就是许老师参与编写的。那如果许老师也不写板书了,把所有内容都搬到PPT上,那么这样算不算是念PPT呢?倘若吕老师把每一条定理的证明也都在黑板上写出板书,是不是也能算的上对教材的熟练掌握呢?虽然吕老师可能做不到许老师那样对教学内容的熟悉,但是请问这样的教学难道就会听不懂了吗?我无意评价两位老师的水平,但是只要能做到条理清晰,讲清楚知识,应该都不算是不利于学习吧。

另外有次课后听许老师说过几句他对于现在同学上课状态的看法:

今年这个班来上课的同学大概只有60%,这60%里面抬头听课的也只有一半左右。数学这种课程是需要有人引导着学习的,像这样的以后是不会有什么大出息的。

大意如上。当然如果你和我一样只是想按部就班的上完大学,混个研究生学历,然后找工作,也不知道以后要不要做科研,这段话其实也与你我无关了。

数理逻辑基础 数据结构 计算机系统概论A

这学期同时在上的课还有数理逻辑,侯老师上课也是在念PPT。这当然没问题,只要上课好好听课的同学能听明白,学到东西就行。但是老师上课的时候总是磕磕绊绊的,念PPT也不通畅,让人听着很痛苦,怎么办呢,只能自己看书,还好教材还是能读懂的。

还有上学期苗老师的计算机系统概论A,上课照着PPT讲的真的很细致,很慢,但是不知道为什么本人在课上总是犯困,后面也干脆不去听课了,自己看书也还行。

上学期肖老师的数据结构课程的讲课倒是值得好好听的,虽然也是照着PPT念,但至少解释的很清楚,也能听明白。我也奇怪的是要是不这么讲的话又该怎么讲呢?是缺少一些生动形象的例子了?还是因为老师做不到张口经典温润如玉了?

计算机组成原理 操作系统原理与设计

对于这2门本学期同时上的课我和我的同学却有着不同的感受。李曦老师的课个人感觉还是可以接受的,一些关键的地方上课也提到了,课后结合自己阅读教材也能学到东西。但陈香兰老师的课给我的感觉是上课讲的东西很零散,不知道老师前后讲的东西有什么关联,加上本来操作系统这门课相较于计算机组成原理对本人来说就更陌生一些,对比之下,本人选择放弃了听课。(这里或许可以为备受吐槽的ICS扳回一局,虽然这门课有诸多缺点,但至少对于这学期的这两门专业课的学习来说,提前熟悉了很多概念)

但是我的一位同学对李老师上课的感受和我对陈老师上课的感受差不多,对此我也无法解释,就像我不知道评课社区上面那些虽然简短但是很有冲击力的评论的作者是怎么做到的一样。

上课感觉收获很多,作业的话基本课后题都要做。给分还行,期中95+,期末85+总评4.0。

数学分析B

本人目前听过的数学分析课程包括程艺老师的,张娜老师的,韩邦先老师的。三位老师各有特色,以下分别来讨论。

关于韩老师的B2课程,本人的详细评论在这里:

https://www.icourse.club/course/22585/#review-68609

程老师:本人是在B站少年班学院的账号上观看的B1课程,主要是前半学期的内容,后面因为时间关系就只听了张老师的讲课。当时我的做法是,先看一遍教材,再去看视频,最后再听课。这样在看视频以及听课的时候都会有一种谙熟于心的感觉,也能回答老师的一些提问,但是未免有点太花时间了。而且我真的感觉程老师上课内容和教材一模一样(至少是B站上面的视频里是这样,至于有些补充习题据说没有公布录像那就另说了)。原因和许老师也差不多。

张老师:张老师的课比较适合习惯高中学习方式的同学,比如我,老师的教材内容讲的也很清楚,而且还补充了很多习题,对于做作业和考试都很有帮助。只是不知道为什么张老师的课人数越来越少了,上学期偶尔路过老师上课的教室发现只有个位数的同学来上课。

这门课有什么用

当我交了期末考试卷子,去讲台上问徐老师我们学群环域跟计算机有什么关联,徐老师回答得非常委婉,大意就是,方法和思想比以后用到重要 && 你知道有这么个东西就行了,不一定用得到。

这位学长的评论里已经有学长回答了这个问题,但是我在此想引出的是另外一个类似的问题,

知乎上的一个提问是为什么我感受不到计算机专业是建立在基础学科上的?

https://www.zhihu.com/question/538847727

还有就是之前在评课社区看到的一段话,实在记不得了出处,大意如下

大部分来评课的都是最后考的不错的,他们提供的方法也不一定适用,比如有人会写:平时没听过课,考前复习2天,最后喜提3.7,4.0等等。这种或许别人以前早就学过,如果因为看了这个帖子就感觉自己也可以这样做就有点脱离实际了。至少前几周去好好听听老师讲课,结合自己的经验,判断到底应该怎么办,而不是把别人的只言片语当做真理。

对这些课程的 感受

单从最后得到一个好的成绩来看 ,个人感觉目前的课程大部分更需要记忆,有的东西考前不复习的话,平时学了写完作业,过了一个多月可能就忘的差不多了。这当然是因为本人没有定期复习的好习惯,当然也没有预习的习惯,因为目前的大部分课程不预习也能听懂,预习要花时间,而且预习之后上课听就没意思了,借用许老师给我们讲的一个玩笑:

课前预习的话,大概能看懂60%~70%,那么上课的时候可能感到很无聊就会走神,可能会想今天晚上和女朋友去哪里玩什么什么的,这样到了关键的不明白的地方就可能没听到,那这课听完也没什么帮助。而且预习,上课听讲,课后复习写作业,这样虽然会学的很好,但是工作量太大了。

而且很多东西以前没有接触过,要多看几遍才能记住,或许是不如中学的时候记忆力好了,或许是学的东西更多了,不多看几遍学的东西很快就会忘掉,不如以前记得清楚了。

以上就是我主要的想法,如果有不同意见的,可以一起讨论。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:一般

上课一直在念PPT,不如看书自学

补充:

总评七十几,没问具体卷面分多少

本人辅修,作业全交,点名没到,考前临时学了半天,供参考

- 课程难度:困难

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:没有

- 难度:困难

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:没有

期末考试难死了,玩个锤子,转院大三修这门课,三年学习来都没有用上这门课的任何知识,不明白这课程设立的意义?

只针对课程,不针对助教和其他方面的因素,助教还是很好滴

- 课程难度:困难

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:困难

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:一般

复(yu)习破防了,遂来pksq占位,放假细评

苕皮选修请千万不要选代数结构!!!

苕皮选修请千万不要选代数结构!!!

苕皮选修请千万不要选代数结构!!!

出分了,如图,遂修改评分(不代表个人观点

个人感觉代数结构应该是计科遇见的第一门烂课(没错言外之意就是还有若干门烂课)。首先,尽管臭名昭著的97处错误的课本在这一届进行了修改,但是仍然有少量错误,且课本编排顺序较为不合理(附点高中同学看见课本之后说的话)(例如群的定义,苯人曾因为和高中强基老师battle这个被骂了(笑)and第一章集合论但是集合的势却放在了后面and部分定理没有讲清楚等等),建议是参考代基教材/近世代数教材辅助理解感觉会好很多(虽然我看了一点就没再看了orz)并且,至少从这个班来看,老师讲的一般,个人感觉完全是照本宣科,听了几节就自己看课本/玩手机了(x 从室友来看剩下几个班情况类似,因此基本纯靠自学,实在打算听课的话建议先预习,否则很难听懂。其次,助教and隔壁班老师都说过这门课对于计科的用处不大(所以jwc你在培养方案里塞这个干什么😅)因此个人认为完全没必要在这门课上花太多时间,考前一周左右速通完全可行。

再来谈一下老师和助教,吕老师上课完全念书(至少前几节课是这样的),并且没什么起伏的语气很容易让人犯困,虽然能看出来有认真备课但是质量仍然有待商榷,再加上讲课语速很快(刚开学两周的时候进度甚至达到了隔壁的二倍),导致很难跟上节奏。作业一般是几道课后习题,不算多也不算难,基本上看一下书上的定理和证明就能做出来,实在没学可以借助pksq的答案。尽管第一节课说了会有签到小测但是事实上一学期只签到了一次(后来知道是为了调分)(所以为什么没给我加一分啊啊啊啊啊啊!!),因此翘掉也无所谓。第一节课就说了平时期末28开,事实确实如此且没有调分+四舍五入,个人感觉给分一般。这学期的丰助教是非常负责的助教,虽然我基本上没有问过题但是可以感受到其深厚的数学素养和对离散数学的兴趣,并且写的答案救了ddl战士的命。

总之,如果你是苕皮且想学这方面的知识,建议移步秋期的代数学基础;如果你是计科人,即使置课在这个班也建议尽量换掉,因为这个班大部分是ldx/苕皮,似乎比剩下两个班卷了不少(今年题比较简单,卷面优秀率就超过了40%,硬是又被压了下来)

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:没有

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:没有

先给丰助教点个赞,曾助教也很负责。

选课的时候以为这课对标的是近世代数, 一看讲义才发现是代基: 讲了基本的集合函数关系等数学语言, 一些初等数论, 一些群环域+格. 数学语言在别的数学课都学过了, 感觉东西比较少, 便没看, 快学期末了别的都过完了才开始学.

不过数论还是第一次接触, 刚看的时候对gcd lcm的感觉有点懵逼, 证明完全找不到头绪. 卡了两天后决定先补作业, 在做题的时候接触了很多例子和计算实例, 才有了感觉. 给你塞了一堆抽象定义, 没有对实例的熟悉根本没法理解, 做题"实践"多了, 我们才能有更深刻的"认识"。

可惜逼事太多了,看到群就没看下去,作业也没补完。

考试前半天速通,以为自己知道群环域是啥就能做题,结果完全找不到头绪。能找到才怪,伽罗瓦在世了。

代数对我来说还是个全新的领域,想几天就学好确实不大现实。

说来我是因为辅修计科不想学了才选代数结构来玩的,但是感觉也没啥用,屁都没学,还得补作业考试,浪费学校资源。想学的时候寻思辅修过了就行就推了再推,还不如干脆不选,把课内的学好了想学就学。这逼辅修学籍就挂壁去吧😄

最后被捞到60了,还是很感谢。

有一次签到,用来捞及格,我没去也没挂,这回又说签到的总评加一分。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:杀手

- 收获大小:没有

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:杀手

- 收获:没有

老师上课就念念ppt,课本写的也很烂

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:一般

还没结课,占个坑评价一下

感觉上课有点念PPT,没什么课本之外的讲解。屑课本错误太多了,听老师说要更新来着,建议还是看看PDF(PDF也有未纠正的错误),看着有错误的及时问助教,不要自己纠结,扔一个自己写的课后题答案(有点答辩,凑合看)。

- 课程难度:困难

- 作业多少:很少

- 给分好坏:杀手

- 收获大小:很多

- 难度:困难

- 作业:很少

- 给分:杀手

- 收获:很多

老师讲课还是挺清楚的,这点没得说。

给分实在太烂。。个人觉得这类抽象代数的内容还是蛮有趣的,平时也花了不少精力去学,自认为自己跟班上同学比起来学的还是不错的,作业分也几乎拿满了。最后考试的时候因为自己一些低级错误多丢了10分(从步骤上明显是可以看出掌握了该知识点的,错一点直接整题扣光),总评只拿了非常惨不忍睹的77,一点也不调。

查卷的时候扫了一眼老师记录总评的表格,优秀率不太可能超过20%。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

老师几乎就是念PPT,看起来有点凶,但是有一两次交流,感觉人其实挺好。

有一次签到,不过前一天晚上身体不舒服没睡着,早上没起来。

这门课感觉完全可以自学,都在诟病教材,但是个人感觉教材虽然确实比较垃圾,但是也能自学。

助教给满分,丰助教和曾助教太好了,期末卷面全靠助教捞起来。

不过这个班大二大三的比较多(我是大一的),可能不太适合部分大一的计科同学。

不过又似乎这门课成绩都是纯公式计算,没有调分的说法,在哪个班也没太大影响。

最后卷面92,总评93.(感谢助教捞卷面)

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:一般

1.这门课简要介绍了初等数论、二元关系、群的性质、环的性质、格的性质。内容相对而言都比较浅,,但是对于梳理知识的逻辑是非常好的。对于非计科人来说是一个低时间成本的入门代数的方法。作业和考试的难度差不多都相当于书后习题中较为简单的那些。

2.吕老师虽然表面上看上去有些凶,但是还是非常认真负责的并且也愿意和同学探讨问题。两位助教都非常负责。丰助教让人感受到了格外的热情,无论是给教材写了完整的解答,还是整理往年题并给答案,还是习题课上补充了内容,都完全超出了我对助教的预期。

3.今年的期末考试闹了一点笑话。倒数第二道证明题是“所有的奇数阶群的所有元素的乘积都是单位元”。我的证明思路是“所有的奇数阶群都是交换群”然后“所有的奇数阶交换群的所有元素的乘积都是单位元”,原因是为了让“所有元素的乘积”是一个良定的概念前者一定是真的。在我苦思冥想了很久之后老师过来说题目应该是“所有的奇数阶交换群的所有元素的乘积都是单位元”。我现在再想起来“所有的奇数阶群都是交换群”怎么可能是对的呢?今年题目据助教说比较简单,所以总评和卷面成绩差不了多少,不过我的成绩也不太需要再调分了。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

这学期期末过难,调分了,根据群友的反馈来看给分极好。

考完在想会不会挂科,总评出来给我84,吕敏老师就是科大活佛,大慈大悲给分菩萨。

本次调分无疑是因为考试过于困难了,不排除以后考试简单依旧不调分。但据我所知,代数结构其他班也不调分,而且似乎某班老师亲自改卷,估计扣得更狠。

上课偶尔点名,第一次点名的时候好像点了所有同学。

- 课程难度:困难

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:很多

- 难度:困难

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:很多

课程内容其他的评课已经说得差不多了 总体来说是塞了很多东西但都讲得不深 不过即使如此想掌握还是有不小的难度的

值得一提的是 今年期末难度挺高 很重证明 但是 调 分 了 所以给个高评分 顺带感谢老师助教

- 课程难度:困难

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:困难

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:一般

事实证明是会调分的。总评扣的分比空着的分少多了。

不过上课确实感觉意义不大,可以自学,尤其前半学期。

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:一般

评价完图论回来补一个代数结构的评价。

首先还是去年期末考试的回忆版本:代数结构考试回忆.pdf

感觉这门课的内容安排挺有问题的,讲的内容非常杂,但很多内容只是开了个头,介绍了基本的概念就没了。课本也干巴巴的,一点都没有体现出来代数结构的作用和联系。而且吕敏上课更是不抓重点……总之听课的体验很差。

考试同样很迷,主要是最后一题,课本上没有的概念也放上面考,而且感觉不出这种莫名其妙的题目跟代数结构有什么关系。(不过倒数第二题倒出得挺有意思的)改的比较严格,而且又不调分(真的一分都没调!),期末考试稍有不慎真的就会总评爆炸……

不过下学期代数结构就没有吕敏了,挺好的。

- 课程难度:困难

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:很多

- 难度:困难

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:很多

数学课+平均一页一个错的课本+不调分=学渣的噩梦

课本第一遍看的时候是非常痛苦的,即使配上长长的勘误表,课本本身密密麻麻,一个接一个的不分段的证明实在让学渣心累。最后复习的时候薄薄的150页竟然花了整整3天才看完一遍。不过上课还算清楚,作业也有之前的答案可以参考,把平时分刷上去最后应该不会太差。最后给了86,已经很知足了。

附上18春试题:

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:很多

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:很多

吕老师上课比较凶(是我目前为止在肥科遇到最凶的老师。。。),就是突突突的讲课,还会点人起来回答问题。作业很少,偶尔会有稍微难一点的题。总评=卷面*0.7+平时*0.3。讲道理。。。期末考试卷子其实不算非常难,除了最后一个压轴题比较难,其它很多都是书上的例题还有习题。但是考试的时候智障算错了一个置换合成的方向。。。听说没有调分?我觉得助教应该在卷面是调过分的。最后卷面90,总评92。

- 课程难度:困难

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:没有

- 难度:困难

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:没有

都是念PPT不调分,不如选个上课不令人坐立难安的老师,别选lm就对了。

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:一般

看起来今年调分的,优秀率应该是给满了,给吕老师磕一个😭

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:很多

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:很多

感觉用的书很烂, 本来可以先讲讲什么是代数结构, 讲讲一般的性质, 然后引入群之类的概念, 最后讲几个范例. 但是用的那本书是先讲一大堆各种各样的结构, 然后介绍百十来条性质, 然而在开始时让人头晕脑胀的性质实际上只是某种结构的共性而已. 并且时不时就会冒出来一个新的概念, 找来找去发现定义原来藏在某个例题里

今年考试题难的很难, 简单的比较简单, 保证了大多数人卷面都在60分上下.

对平时作业的要求十分严格, 迟交或者不交或者做错题都会很吃亏. 除此之外还会点名, 尤其会点上次没点到的同学

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:一般

22年春的题比往年难了些,因此调分了,调的力度也很大。但是如果后来题简单,估计还是不太可能调分,所以关于今年调分的评价看看就好

课程内容比较简单,作业也不多,考前把定义定理记下来就问题不大(虽然说今年题难实际上也没有特别难,感觉只是意料之外而已)

上课会点名,老师讲课比较严肃(且枯燥)

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:一般

不调分,而且助教给的平时分很低(作业批改相当严格)。

老师上课讲得很到位,还是学到了一些东西。

期末失误,有些题明明是送分题,但是判得很严,点答到了但是写的时候逻辑略有混乱,于是被扣了很多分。

有一道证明同构的题,我用了群同态基本定理,证明严谨清晰,但是和答案不一样,竟然判错。查卷的时候改回来了。估计助教也不太扎实。

这是一门我认真学习的课,但是拿了生涯最低,有些不甘。成绩出来之后还以为自己转院凉了。隔壁韩老师班给分很好,助教也认真负责,推荐。

- 课程难度:困难

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:很多

- 难度:困难

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:很多

吕老师讲课超级超级认真!一门3学分的课记了两个笔记本

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:一般

计院的离散数学trilogy之一,本体是群环域格几种代数结构,前一半都在做铺垫。课本薄薄一本,一个接一个的定理证明,看起来让人头大,尽管其实内容没那么难。书上有很多错误,即便课程主页上五页的勘误表也不能穷尽,看到可疑的地方先查表,查不到就在群里问吧。

吕敏老师上课基本按书来,不过会多举一些例子,证明的思路也更详细,不想啃书就听课吧。上课有点名性质的提问,主要问定义、例子和证明思路,难度不大,答不上来可能被老师diss一句,不过只要来了对成绩没影响。作业很少,每节课只有两道题,但证明题可能会卡住。助教上习题和答疑课。

没有期中。今年两个班,不知道期末谁出的题,但隔壁班考前一天的答疑课老师把每道题考什么都说了,而这边没有这些信息。考试一共八道题,分别考集合的递归定义与可数性、同余方程、置换、偏序关系、等价关系、群同态、群+布尔代数、无幺环。难度参差不齐,可能会用到作业题中未涉及的定理,复习的时候把上课讲过的定理都看一下,隔壁班布置作业题和本班差别不小,也可以做一下。

期末总评取max(卷面70%+作业30%,卷面)。考试稍难且不调分,所以最好认真做作业,还能拿来续一波。

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:很多

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:很多

老师上课基本是一路讲到下课的,不会像数理逻辑一样扯很多课外的东西,感觉这样挺好的。上课偶尔会点名提问,问题不会太难,稍微提前看一下书本前面的内容就可以回答出来。回不回答得出来应该对总评没影响,因为没见她做记录,但是点名没到的会记录下来,她的意思是点名没到的考完试之后最好不要去找她要分了。

作业很少,每次两道题,虽然有时候题目特别难。

考试是两个班统考,是吕敏老师出的题。第一题就考了上课讲过的一个例子,可惜没做笔记。最后一道题用到了未指明是否含有乘法单位元的环,定义与书本的略有差别,考试的时候有点懵逼,不太会。

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:一般

- 收获:一般

课程挺水的,期末突击一下就差不多了,老师上课节奏突快突慢,主要靠自学,最后不调分

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:一般

啊哈不知道为什么大家对吕老师的意见不小)

首先说课堂:lm的课堂是比较严肃的,一节课她会从头讲到尾,有时候看大家注意力不集中(如果进度不慢)可能会随机叫同学回答个问题(回答的问题都是很基本的,只要上课听了或者看了课本)老师也不会为难你。lm讲课很细致,就跟高中老师一样一个点一个点讲,讲完抽象的概念会举例说明并教你做例题,这个真的对理解抽象概念很有帮助。

再说作业:lm每周两次作业,每次个位数题目,一周也就不到十题,而且题目难度不等,简单的时候一小时不到就可以做完,难的话可以借鉴一下搜题软件或者学长的作业

其次是复习:复习的内容很具体,只要认真看书(含书本例题)+复习作业+做几套往年卷(大概需要2-3天就可以完全复习完)

考试:考试应该是二八开或者三七开给分。本人卷面94,平时分99.16667。按以上两种给分向上取整得96,与总评同。

总结:lm老师授课方式类似于高中老师,对此类授课方式较为喜欢的同学们可以冲冲冲!