2024春 2023春 2022秋 2022春 2020春 2019春 2018春 2017春 2016春 2015春 2012春 2011春 2010春 2009春 2008春 2007春 2006春 2005春 2004春 2003春 课程号:02205704

- 少年班学院

- 地球和空间科学学院

- 物理学院

- 数学科学学院

- 核科学技术学院

- 未来技术学院

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

| 选课类别:计划内与自由选修 | 教学类型:理论课 |

| 课程类别:本科计划内课程 | 开课单位:物理学院 |

| 课程层次:专业基础 | 学分:4.0 |

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:一般

这里我仅仅对电动力学课程设置本身进行点评,对刘老师个人不置评价(其他人已经提到很多了)。

国内四大力学之并举,其实逻辑上看是十分奇怪的。理论力学引入了新的架构,量子力学引入了新的图像,统计物理引入了新的视角,而如今的电动力学,似乎仅仅是引入了数理方程小插件的电磁学而已,甚至连数理方程讲过的东西都会再讲一遍,不夸张地说,这差不多算数理方程的习题课。但很遗憾,以分离变量为例,无论是这门课还是数理方程都没有讲清楚这个做法背后的本质(线性代数里面的张量积,从量子力学的角度看,这再平凡不过了),可怜的学生只不过又被迫背了不少技术,在成为工具人的道路上一路狂奔,还能听到不少同学抱怨:“学的东西太多了”,很遗憾,只是背的东西太多罢了。真正理解了的东西是不会觉得“多”的,它就像一个有限维线性空间自然地有它的维数一样,并不是什么需要你强行接受的东西,而是就在那里而已。

这种不和谐,也注定了电动力学的定位之尴尬。

从现代的观点看,电动力学对物理教学最重要的意义在于引入“场”这一物理概念,毕竟在高中物理和电磁学中,尽管让学生背了“场是一种物质存在的形式”,但只有在这里,通过麦克斯韦方程组,亲手给出场的能量、动量的表达式,我们才能真正确认这一说法的正误。这也暗示了,电动力学这门课真正的定位应该是经典场论。

作为一门承接理论力学的课程,我想,经典场论应该把拉格朗日形式和哈密顿形式放到核心地位。我想每个读过朗道的《场论》的同学都会被他通过对称性决定出拉氏量,然后通过作用量原理得到麦克斯韦方程这一干净利落的处理所鼓舞。事实上,朗道的整个处理也并不令人完全满意。例如,他并没有在场论中讨论诺特定理,而这是理论力学中最为深刻的定理之一。通过电磁场的拉氏量,分析时空对称性,我们自然地导出了电磁场的能动张量,其分量即给出了场的能量和动量。进一步,他也完全没有讨论场论的哈密顿形式。场论的哈密顿形式在后续课程,例如量子场论、量子光学和广义相对论中的重要性,我想很难被夸大。主要原因是,哈密顿形式能够更清楚地看到约束系统的物理自由度,以及讨论对称变换和守恒量之间的关系。

而今天,状况却十分滑稽,正如我在《原子物理》的评课中指出,今天的课程设置存在很多人为造成的分裂,而没有努力寻找不同课程之间的联系,这样不仅蒙蔽了学生的视野,也加重了学生的负担。这里就是一个典型案例,理论力学和电动力学的联系没有得到应有的强调,导致很多学生完全认为理论力学的意义就是快速列牛顿定律的小插件。又例如,电动力学和光学本应有千丝万缕的联系,光学课程中对双折射的介绍不明不白,但这在电动力学中仅仅是一个课后习题级别的推导(非夸张,见郭硕鸿的书),可惜这样的关系并没有被点明,更没有得到任何强调。限于本人并不懂多少光学,这一话题我不再展开。如果在教学实践中不去指明这样的联系,那在教科书里面花再多笔墨写“理论力学在现代物理学中有广泛应用”这种话有什么意义呢?和实践相脱离的教学不过流于说教而已,而说教取代论证的结果就是大家什么也学不到,白白浪费了学生和教师的时间。

在经典场论的框架下,电磁场只不过是一个具体的例子而已,正如引力场一样,朗道的《场论》就仅仅包括了这两个例子。但历史上最早的经典场论,可能是流体力学的欧拉表述。时至今日,流体力学仍然是物理学不可或缺的一部分,在重离子物理学,凝聚态物理学(尤其是输运问题),宇宙学,空间物理学等分支中都扮演了重要的角色。究其本质,它是一类最简单的非平衡态热力学模型,也是宏观尺度上有效场论的普适行为。流体力学能提供很好的有关对称分析的典范,例如学过场论的同学都知道,能动张量的对称性来自于空间转动SO(3),它在流体力学中限制了黏性对能动张量可能的修正;早期电磁学和流体力学本就有千丝万缕的类比关系,流体力学的达朗贝尔佯谬不过是偶极子在匀强电场中合外力为0的等价提法;脱胎于量子力学的WKB近似又能对流体力学的边界层理论提供深刻见解。时至今日,我仍能记得在空间物理学中看到磁流体力学有关拓扑不变量的讨论,我当时立刻反应出那就是凝聚态中常见的Chern-Simons term!这种发掘潜在的联系的经历每每让我感慨万千。可惜,就像经典场论这门课本身一样,物理系的流体力学教学在今天看来,仍然是缺位的。

说句题外话,弹性力学也可以看作经典场论的一部分,它也有十分深刻的物理和数学背景,当然,也有十足的趣味。例如,弹性体中常常会有位错(dislocation)和旋错(disclination)这样的几何缺陷,如何写下一个连续场论描述它们?数学家和物理学家发现,这个体系可以用一个带挠率的“引力理论”,即Riemann-Cartan几何来描写。旋错中也有有趣的拓扑现象,例如Frank Index即因为拓扑因素量子化为半整数。这些拓扑缺陷能够产生类似于BKT相变的物理效应,从而极大地影响材料的物理性质(见Nelson、Halperin等人的工作,我认为其很好地继承了朗道的精神)。此外,弹性体是极好的有效场论和演生论的例子,高能细节都被打包进了类似于弹性模量、密度这样的唯象参数中去,我们关心的仅仅是类似于弹性波的波动方程这样的低能下的普适行为,难道还有比这更物理的思想吗?这些内容本身就十分有趣,但不仅长期缺失,时至今日,甚至很难找到适合物理教学的材料,不得不说遗憾至极。

除此之外,值得批评的是,部分给其他学院开设的电动力学课程或者电磁学B等课程(例如给数院等),纯粹是从正规物理课中删去了大量论证推理的部分,而只保留了结论,我至今不能理解这样的教学有何意义。例如,对数学系的学生而言,学习一些物理自然可能有所助益:经典力学和经典场论本就有十分深刻的数学和物理:经典力学是辛几何的历史起源;场论中的谱曲线就有深刻的代数几何含义;由圣彼得堡学派的Faddeev等人开发的反散射方法更在近代可积系统研究中起到了核心作用;至于孤立子和瞬子等等话题,在近代的无论是数学(尤其是几何分析)还是物理中都是难以回避的,例如Donaldson利用瞬子的手段证明了四维欧氏空间存在无数微分结构,Haldane在80年代对Nonlinear sigma model中的孤立子以及拓扑荷的分析提供了对称性保护拓扑序(SPT)的第一个例子(类似的思想也启发了著名校友翁征宇老师在高温超导上代表性工作,即phase string);著名数学家Arnold同时也是流体力学专家,他对流体力学的深刻几何洞见让人难以忘怀(例如,流体欧拉方程是保体积微分同胚群SDiff上的测地线方程)。但很遗憾,尽管有如此之多的优秀素材,其他院系的物理课开设却似乎完全不考虑因地制宜,点明物理学与对应学科之间的深刻互动,反而是削足适履,抛弃物理论证转而寻求填鸭式教学,给人观感似乎目的仅仅在于急匆匆给出一个结论然后赶鸭子上架(急着上什么架?)。这种“物理课”(如果真的算的话),甚至不如不开,对学生百害而无一利。

经典场论的内容涵盖万千,一一举例是永远举不完的,不过这样一门原本应该承上启下,四通八达的课程,今日却完全缺失,却代之以电动力学这一如此枯燥乏味,相比于电磁学几乎没任何新东西的课程。我认为这简直可以用悲哀来形容。

综上所述:电动力学这一课程意义不明,定位有严重问题,我认为我们应该积极探讨如何解决这一困境,而不是听之任之。

以下是一些暴躁,极端情绪化:

当然,有些人可能跑出来说,按这样教,师资力量不足啊。我只想说,不会教课可以不教。说这种话的人,哪怕学校给他白发工资,让其赋闲在家,情况也不会比今天更糟糕。某些人跳出来逼着往培养计划塞一大堆东西,然后逼着学生去上课和做作业的时候,可不是这副嘴脸啊,为啥那时候就不提什么师资不师资,决口不谈教学质量了呢?当我们举出国内其他学校教学上做得更好的地方,希望做出一些改进,某些人便又跳出来鼓吹什么“中国第一大物理学院”、“你觉得其他学校好就滚去其他学校”云云。可这难道还不够讽刺吗?偌大一个物理学院,竟然找不出几个老师愿意在本科教学上做任何改进。

自然,我提了这么多意见,不免招来欺师灭祖的指控。对于这种指控,我建议观看龚昇老师微积分五讲的视频https://www.bilibili.com/video/BV1Ft411G75K?from=search&seid=3432928079951408186。龚老师特意强调了,基础课的教学是值得投入大量资源的,也不是应该一成不变的,而是必须与时俱进。我想这些观点在龚老师自己身上是很好地得到了体现。龚老师还说:

这个将来无论如何不能丢掉。我现在比较担心的就是这点,真是比较担心这点,这是好传统啊。如果学术上没有自由,只我说的算,你说的不算,我说的对,你说的不对,这个学术能发展吗?学术上如果不平等,我是大师,你是小人物,你只能听我的,你不能说话,学生还有什么发展呢?不可能有发展。我为什么要说这个话?可悲的是有些名校一直到现在还是如此。没有民主的作风,没有平等的作风,都摆了个臭架势,大的不得了,我大权威,好家伙,你权威什么?你肚子里仔细看看是空的,没多少东西的。科大数学系的学风一直都比较好,大家都比较纯朴,没有一个敢翘尾巴的。说我怎么了不起,你怎么了不起?你比华罗庚还了不起吗?所以没人敢说我在系里怎么伟大,我怎么有学问,没人敢吹牛,连牛都不敢吹。我在系里掌权了几十年,我自己从来就没有说过我是系主任,你们都得听我的。从来没有过,都是跟人家采取平等、商量的地步,而且我都非常尊重人家。

出处:https://www.sohu.com/a/399933775_652527

科大的学生要有更高的追求,要有对真理的追求,不要总想着去弄几个钱...假如你做出来的东西真的是好东西,就不必在乎得不到承认,以今天的环境,就算在国内不被认可,在国际上也会有人欣赏的。就算像Abel和Galois这样,生前不被理解,死后也会流芳百世的。他说,你不要怕毕业以后找不到工作,你要想想,Abel和Galois做了这么伟大的工作,在他们活着的时候,依然没有大学要他们。

我想,2020年大物实验的“不要质疑”给所有科大学生都上了沉重的一课,科大的优秀传统,已经走向消亡了。他妈的,科大怎么变成现在这个鬼样子,说上面那番什么一边“师资不足,资源有限”一边“世界第一大物理学院就是不容置疑”的人,我建议你们把自己良心掏出来洗一洗,说真的,要是科大真的全都被你们这帮人占据,那我看还是赶紧改名叫“合肥学术灌水短期培训学校”更合适。希望这个地方,仍能让想学到东西的同学多学一点东西吧。还我科大!还我科大!!!把我们的科大,还给我们啊....

时隔一年,我再写点东西吧。

第二段提到的这种什么东西都要靠死记硬背的现象并不能怪到学生身上,没有人喜欢死记硬背。一个人要在脑中构建大量漫长、复杂的逻辑链条和思维体系需要大块的、不被打扰的自由时间,并且不能强求;而人如果忙于大量的必修课程和作业安排,那时间必然被割裂的稀碎,思路频繁被打断,很多地方就来不及自己想清楚,自然只能应付了事(这也是我们为什么看到《清华大学学生作息表曝光 比你聪明还比你努力!》(https://www.sohu.com/a/350352733_497278)这种宣传稿会本能地反感,因为它宣传的不是智慧,而是平庸和专制)。而课堂教学和自由学习的一个本质不同是,前者会被作业和考试“赶着学”,因此,很多学生急于完成应试指标,那么先背下来几乎就成了唯一解,几乎不需要论证,这种强行背下来的知识除了应付考试不会有任何作用,考试后不出两周几乎就可以遗忘殆尽。自然,学生对这门课的观感也会恶化。例如在以前,《物理学中的群论》这门课是不强制要求做作业的,先不论教学质量究竟如何,至少听个乐还是可以的,但21秋作业有强制要求,这门课的风评则大跌。整个过程就像一个逆向斯德哥尔摩综合征:我们被折磨得厌恶那些我们本该热爱的知识。其实这和知识本身无关,而和必修课的泛滥有关,但学生能直接接触到的毕竟是一门一门具体的课程,因此课程本身(甚至更糟糕地,知识本身)就成为了情绪的宣泄口,学生们对它和强制和压迫产生了条件反射,因此心理上对课或者知识产生了厌恶(当然,某些课程本身的确有内在缺陷,不过这已经是相对细节的问题了,我这里希望解释:即便某些课程安排已经比较合理,但仍然有学生对其十分厌恶)。尽管这不合理,但是是可以理解的。

因此,任何未来的课程改革,我认为其有所进步的最关键判据是削减必修课学分,理想情况下,培养计划最多作为一种指导意见,而不应该具有任何强制的效力。一方面这是一种无奈之举,我在评课社区上写了那么多文字,指出了不少课程存在的问题,有一种看似理性实则站着说话不腰疼的意见是:“你对课程设计这么反感可以自学嘛。”无须讳言,我所有的知识几乎全是从网络自学来的,可正如我上一段论证地那样,糟糕的课程对时间的浪费不能简单用账面的时间来计算。举例而言,如果早上第一节有早课,那哪怕第二节没课,效率往往也会大打折扣,此时很难学进去什么tough的东西,往往只能处理处理杂事,这其中浪费的时间不是一个半小时而已。正是感到,即便尽量自学,还是会受到糟糕的作业设计、品味低劣的考试的影响,更不要说还有大物实验、电路实验之类的牛鬼蛇神,大量的时间被浪费在毫无意义的事情上,而我也不敢期望教学质量本身能够有所提高,毕竟很多问题是基础的,也是系统性的(比如我在关于线代的论述中指出的),因此我才会提出这些建议。另一方面,现在网络资源十分发达,而且门槛极低,我根本看不出拘泥于培养计划和课堂教学的理由,很可惜,由于中学时代的网络禁令,有相当一部分同学没有掌握利用网络进行学习这一本世代最重要的技能,不如说,中小学时代的教育刚好是反其道而行之。

一种常见的,对大量设置必修学分的辩护思路是:“大量的必修学分至少对于学生的水平保持了一个不低的下限,因此对于后50%的学生是一件功德无量的事。” 但我想指出这纯粹是自欺欺人。我们先做一个过强以至于不现实的假设,即你的考试成绩能忠实地反映你的学术水平(简称考试是“忠实”的,这在现实中几乎是不可能的),不过我们先在此基础上思考。即便如此假设,所谓的后50%的同学也应该更多考虑转行相关事宜,而不是被摁在地上修必修课吧?而真实情况是,对于不想学一门课的学生,即便你把这门课塞给他们,他们也不会抱有任何热情投入进去(而这是完全可以理解的),对于一个教学水平不那么突出的教师,也不可能从此激发他们对这门课的热情;但教师不可能由着他们大部分人都挂掉(这是教学事故),因此要么阉割内容(于是部分课程逻辑结构变得支离破碎,以后更难激发学生热情),要么降低考核标准,很多情况下,二者同时出现,那么,不是学生的水平维持了一个不低的下限,而是考核和教学的标准都降低了,这和辩护中说的几乎是反过来的。当然,有人会提议,因此学校需要紧抓考核标准,进一步提高考核标准,不能丝毫放水。如果真的投入数倍资源去做这样的事,能不能起到想象中的效果暂且不论,但我们已经论证了这套方案对于提高教育质量是事倍功半的(效果一定会因为前面提到的原因大打折扣),可见提出这种说法的人要么不懂教育,要么本意就并不见得真的想要提高教育质量云云。这些都还是基于考试是忠实的基础之上;对于现实世界,这情况更糟,从经济学角度看,考试是一种信号模型,而信号是完全可以被伪造的,逆向选择难以避免,而这本来就是现代教育学希望避免的情况。换言之,现实世界存在的信息不对称使得该系统效率会更低。

另一种可能的反对意见来自于“如果取消必修了,学生直接摆烂怎么办?”同样,这种操心也是多余的,即便塞了那么多必修学分,出于上一段的理由,其教学效果也是有目共睹的。其次,如果一门课真的重要,那学生自己就会发现它的重要性,而这种自行发现带来的驱动力远比强迫和压制造出来的强大;如果你们觉得很重要的课,却根本没有学生愿意去上,那无非说明它要么根本不重要,要么上得很烂而已,简言之,如果它真的重要,那你应该尝试说服学生,它的确是有用的,有意义的,有价值的(是真正的说服,而不仅仅是扯一堆big words,然后让学生假装被说服了,假装被说服在学生中不是一个少见的现象),更非装出一副“我是为你好”的恶心嘴脸然后塞一大堆别的东西;当然有人可能说:“那有些学生就是没有任何理性,你再怎么说也是说不清楚,只有靠灌输才能让他们去学一点点东西。”,对这种论调,我的建议是,尊重是相互的,你不拿学生当人,别怪学生不拿你当人;何况,既然已经假设了学生是缺乏理性的,那这种设想中,教育一开始就注定不可能取得任何成效,除非这里的“教育”本身就是规训的意思,和驯服动物没有两样。就算你作为管理者真的比学生都聪明,你也应该解释而不是搞神秘。何况很多东西根本没有那么难懂,除非管理者自己根本就不懂。

还有一点,我希望提一提,我认为平时指责别人“懒”,这种“懒”只是一种卑劣的文化氛围和无效率的制度的遮羞布。(比方说你不想做大雾,然后疯狂摸鱼,即便如此,心里还是不好受,这是完全正常的,人在做自己认为毫无意义的事情时就是这样的反应,但这时常常就会有人指责你“懒”)。权力和责任是匹配的,既然学校具有给你安排必修课的权力,那么它也必须负担相应的责任,因此如果你因为修自己不想修的必修课而产生心理问题(我想这种同学并不很少),我的朋友,我希望你意识到,学校应该为此负所有责任,而不是你“懒”,只有超越了向内归因的惯性,我们才能走出抑郁的情绪,才能意识到制度和环境的不合理之处,才有改过来、让我们过上更好的生活的希望。况且抱怨能在一定程度上减轻环境所强加给自己的责任,进而减少自我贬低、自我攻击的心理机制,这在一个经常给个人强加责任和义务的环境里非常有用(自然,其他人愿不愿意听是另一回事)。当这种情绪被正视和认可之后,个体往往才会考虑更加理性的选择。希望大家能学会抱怨,正视抱怨,从抱怨中发掘合理的意见和建议。抱怨可能不好,但不好的不是做出抱怨的人,而是这去他妈的现实。

最后一次更新:过往,很多关于必修课的争论最后演化成了对一门课是否“有用”的争论,我认为这是避重就轻(我不排除是有人故意把水搅浑的可能)。先姑且不去争论“有用”的含义(敏锐的同学可能早就意识到,这样的争论实际上也不可能有结果的,其本来就因人而异),我们姑且假定对“有用”已经具有了公认且客观的标准,即便如此,我们考虑以下两个命题

P1:xxx这门课是有用的。

P2:xxx这门课应该设置为必修课。

这两个命题的等价性是非平凡的,并且校方给出的说明也从不会给出P1到P2的推理过程。事实上,早在18世纪,休谟就已经指出实然命题(P1,关于事实的描述)是无法直接推出应然命题(P2)的,除非引入额外的假设。这个gap今天被称为“自然主义谬误”。这种谬误在我们生活中很多,比如社会达尔文主义的泛滥,先不说它曲解了自然选择理论(自然选择的单位是种群而不是个体),即便自然界就如他们说的那样,也无法推出保持自然状态在伦理学或者政治哲学意义下是应当的,毕竟,自由也好,平等也罢,这些我们所珍视的概念在自然界本就是不见得存在,而正是对它们的追求推动我们不断进步着。

那么,既然已经指出了P1和P2之间存在未明确提出的假设,那么这个假设是什么呢?

Assumption1:“爹生万物以养人,人无一物以报爹,管管管管管,全都给你管了。”

当然,只要有这个假设,其实不需要P1也能推出P2,更不需要去讨论“有用”的含义(笑)。

- 课程难度:困难

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:困难

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:一般

因为刘万东老师是搞等离子体实验的,我想着既然是搞等离子体那么电动应该很熟,就选了刘万东老师的课。

说实话,刘万东老师也是念PPT的,PPT的内容基本和郭硕鸿的书一致,只不过把书上没有的数学推导都补上了。刘老师虽然是搞等离子体的,但是坚持”课上不夹带私货“的原则,这多少令我有点遗憾,毕竟我就是来听这个的,把书上有的内容重复一遍并没有什么意思。

刘老师的平时作业分四个等级,ABCD,C是独立不做,D是抄袭他人。期末考试题目比较仁慈,这也给了我这种学渣一个及格的机会,刘老师考试卷子上有一道判断题”这张卷子出得是否过重?“,最后还有一道附加题,刘老师对附加题的解释是:认为题目错了可以批判题目,也可以作一首诗或者写一首词。所以刘老师还是个有趣的人。另外刘老师喜欢用文言文,开了一个用文言文写的新浪博客,恐怕不会有第二个人的文言文中会出现托卡马克和等离子体等等词语。考试前一天有人给刘老师发短信问考试是开卷还是闭卷,刘老师回复如下:

“今日记,明日忘,不记也罢;开卷考,闭卷考,开闭不同”

- 课程难度:困难

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:很多

- 难度:困难

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:很多

才发现刘老师在bb上每节课后都附上了一首小诗,在这里搬运一下(应该不涉及侵权吧,不行的话我就撤了~~)

甲辰春电动力学课程第一讲 教案半旧人翻新,放声问好笑四邻。 课堂走奔三千尺,开篇赤心谋上品。 (2024年2月29日,科大) 甲辰春电动力学课程第二讲 表面通量环积分,散度旋度验正身。 物理数学悠闲处,自然顺达逻辑深。 (2024年3月2日,梦园) 甲辰春电动力学课程第三讲 只手图画矢量场,无源无旋必空忙。 极化磁化模型出,介质方程何处藏。 (2024年3月8日,科大) 甲辰春电动力学课程第四讲 散度旋度各领题,界面纵横两边值。 拖堂缘为科学故,特征方法莫惊奇。 (2024年3月12日,科大) 甲辰春电动力学课程第五讲 状态函数选能量,力学电磁两相商。 完备须证解唯一,数理差异说端详。 (2024年3月14日,科大) 甲辰春电动力学课程第六讲 平静须知时不变,导体但走自由荷。 泊松方程问定解,法场有势称严苛。 (2024年3月18日,科大) 甲辰春电动力学课程第七讲 点荷密度代尔塔,泛函定义附风雅。 变量分离难度减,介质导体细勘查。 (2024年3月22日,科大) 甲辰春电动力学课程第八讲 点源激励探回响,格林函数知端详。 无边空间特解出,演绎库仑第一枪。 (2024年3月26日,科大) 甲辰春电动力学课程第九讲 密度分布多极子,两重表象静电磁。 连续积分级数转,远场近力无二致。 (2024年3月30日晨,科大花园) 甲辰春电动力学课程第十讲 磁荷伴带奇异弦,无源矢势全空间。 尾线电子何不见,急煞狄翁文十篇。 (2024年4月2日,科大花园) 甲辰春电动力学课程第十一讲 展开细说磁偶极,几何定场小惊奇。 能量进出非孤立,运动还需等效势。 (2024年4月9日晨,科大花园) 甲辰春电动力学课程第十二讲 超导百年故事长,陶瓷铁基破旧框。 抗磁抗电伦敦律,变流速率旋度场。 (2024年4月10日,科大) 甲辰春电动力学课程第十三讲 位移极化速度磁,惯性不略反应迟。 色散原来真本性,均匀无边平面基。 (2024年4月11日,科大) 甲辰春电动力学课程第十四讲 两区三波正匹配,边值用尽无余味。 莫将因果此处说,入射反折皆称谓。 (2024年4月15日,科大) 甲辰春电动力学课程第十五讲 导体且作复介质,衰减传播矢分离。 双边反射本征出,空间围合谐振起。 (2024年4月19日晨,科大花园) 甲辰春电动力学课程第十六讲 波导俨然窄通道,长波不入短波跑。 群速为零截止现,横电横磁态正交。 (2024年4月23日晨,梦园)

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:一般

讲道理,选这个课的同学多半是想摆烂,想摆着把分挣到手。所以我4.3了,准备带22秋的这门课助教。

课程来说中规中矩,就是把郭书写到ppt上然后念就完了。可惜的是郭书写的不行,逻辑不明白,导致听球不懂,所以到课率极其低下,这也是情理之中的事情。要我说其实课程本身的结构是没有什么问题的,硬要变成从相对论讲起才是正统我是不认可的。

讲道理来说,一开始学,数理基础不行的基本会被三角算符给整不会了,还有张量的东西给吓住,但其实这两个东西在电动力学里面都没啥用处,知道最基础的形式就够了,应用的场景都在证明里面,考试时候直接用公式基本不会被这些数学难住。不要跑偏了,还是要注意物理的本分。

这门课的逻辑其实是清晰的,先从唯象的实验中总结出来些库伦定律云云,这时候就发现可以组合组合发明发明就有了Maxwell方程,而后看看在有源有介质的情况下,Maxwell是什么形式,再考虑考虑边界处是什么样子,那Maxwell就完成了。在有介质情况下,就有了p和m的基础响应,这也就是为什么要研究p和m的原因。而后我们就专注Maxwell,先研究下最简单的静电情况(没有B,没有partial/partial t),静电中最简单就是真空+导体系统(没有介质),这个系统先确定下边界条件(电势和Q选一个确定,就可以知道E的情况),这里面的研究包括体系总能量=自能+互能=啥啥,而后发现geometry不好的情况下,不是很好算,那我们就Taylor展开一下,出现电多极的响应。而后就是唯一性定理,这就引到了电像法,再到最后我们可以研究下导体静电上的受力这些,就有恩肖高速说电荷都在导体表面,另一个说只有静电力体系平衡不了,到这里不解方程就推进不了了。

后面我们就研究介质静电,如果没有源的话,我们就有了标势,那就可以解数理方程了,然后用边界确定系数,静电就完成了。

下一章就到静磁,同样的方法研究一遍,发现矢势不是很好算,那我们就加一个磁壳之后引入标势,然后继续解数理方程就完成了。

到这里静的东西研究完了,我们继续来看Maxwell发现就要研究动的东西了。我们可以在一定情况下不管位移电流,那我们就可以研究近稳态的情况,可以推出趋肤效应。

而后就要全考虑了,方程解出来依然很好解。我们就可以研究波动解在各种介质里面的情况了,知道了色散关系就基本完成了解答。最后我们把它用在工业上,看看在波导里面怎么传播的,在协震腔里面什么行为,天线上什么情况,那Maxwell也就研究清楚了。

最后再引入下相对论的研究,给出了四维时空的概念,洛伦兹标量不变、洛伦兹矢量协变,把电磁方程都该到四维时空里面,再给出电磁张量,就基本完成了这一章的研究。

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:一般

物院逃兵宝藏课程!了解到22秋季刘老师会继续开课,不追求内容深度的学弟学妹可以冲!

个人公众号推点自己22春季考前复习的总结

- 课程难度:困难

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:很多

- 难度:困难

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:很多

刘万东老师是我进入妮可以来见到的最风雅的老师,是我目前为止最喜爱的老师。

万东老师给人的第一印象就是儒雅而随和,像个文人。从其言谈之间能窥见其素养之高,是个充满魅力的老师。

最让人触动的是万东老师的教学态度。由于疫情未能面对面教学,这成了万东老师的遗憾。

返校后老师饱含激情的给我们补了一下午的课(本来以为是复习课,没想到是老师单纯的想面对面为学生上课。。一个下午讲完了几乎所有内容)挺让人感动的。

除去个人情感因素,讲讲教学。

万东老师讲课非常详细,但是节奏却把握的很好,让人能及时理解并跟着思路走。

平时作业布置的不多,课后负担不是很大。

因为同学都不想考第七章所以就临时删去了第七章的题目,爱了。

考试前给了考试范围,提高了复习的效率,(不过我刚好有一点没复习到qwq,被卡了优秀

问了几个同学,给分都还不错,

强推万东老师的电动课w

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

关于上课内容的,之前几位同学也已经说得比较清晰了。

简单说说关于考试的问题。刘老师会在复习课给出一份往年的样卷,题型完全相同,是非题和简答题也大概会有一半的重复率(至少今年是这样),所以建议认真弄懂每一道题。每年的三道大题似乎都是静电一道,波导一道,相对论一道,所以考试之前这几部分的计算一定要烂熟于心。考试时间挺充裕的(如果三道大题做的挺顺的话)

最后关于给分。。。给分是真心好。在感觉期末一道大题错了一半,前面的是非和简答也四处都有小错的情况下,刘老师还是硬给了一个96。好到爆炸。。

- 课程难度:困难

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:很多

- 难度:困难

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:很多

刘老师人很好,我基本上每次课后都会去问他问题,所以最后一次课他问我的名字,大概给我加了不少印象分。

刘老师上课用PPT,课件上有比较详细的推导,整体来讲思路就很清晰。作业是郭硕鸿书上的,可以买到答案册,不过我没买。基本上一次作业也要花一整天时间来写。

因为这门课是我回物理学院第一学期上的课,而且还是和电磁学A一起修的,这时候我还没学过理论力学。所以张量这部分内容老师没有详细讲,对我来说比较吃力。学了理论力学以后,觉得电动力学还算简单一些吧。这是我第一门认真听课、记笔记、仔细做作业跟下来的物理课,虽然按时完成作业这一点我没法做到。

学期中还去听了一次刘万东老师的讲座——科大一环、反场箍缩核聚变装置,然后科技节那天还真去参观了这个装置。

刘老师是桐城人,经常用文言文写一些东西,课堂上也会讲他认为的什么是科学,以及对付民科的故事。由于他是搞等离子体的,所以花了两节课讲等离子。

总的来讲,我对老师比较满意,我自己也还算用功,不过由于能力问题学的一般。以后肯定还得再拿起书自学电动力学。

- 课程难度:中等

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:很多

- 难度:中等

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:很多

非竞赛大一摆烂人,选课时电磁学还没学懂,寻思着电动电磁一起学省了大二再学就头铁叠了刘大爷的“水”班。个人体验:如果你不会被大一春的大学物理-基础实验,大学生心理学,英语交流,英语读写等打扰的话,刘大爷的电动对于非竞赛大一生也是很不错的选择。

刘大爷基本按照郭书讲的,对大二人来说确实有点水,但是前面矢量分析和静场部分是对电磁很好的补充,矢量分析不比电磁里那寄吧技巧好用多了?还能证明很多电磁学列出来不证的东西,个人感觉比天天琢磨电磁里那些奇技淫巧强多了。后面电磁波和辐射部分可以说是电磁学的延伸,就是对数学要求略高。相对论部分相比力学更加精彩。像那个大长评说的,电动力学这样讲确实有些low,但当大号电磁就很不错好吧。

而且刘大爷的考试也不会考什么奇技淫巧的题,更看重你对电磁理论的理解,有40分的选择判断,把书吃透,思考题想明白就没啥问题了,大题今年有点变化,考了各向异性介质里的电磁波,加了道介质中的相对论,都不是刷题就能做出来的。

你说得对,但是大物大心嘤语似了騳,导致我这学期啥也没学也没去上课,前面作业不会写都是抄的,考试前从头嗯学,那两道非常规题都没做完,但是刘大爷甚至给出了我的生涯最高分,是我爹。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

从1重修到4.3,还有什么好说的

建议不要翘课,特别是翘课人多的时候

- 课程难度:简单

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

刘老师上课的内容是直接照着郭书的思路讲的,比较中规中矩(适合我这样的物理苦手),另外由于刘老师本身是核院那边的,还讲了一些等离子体的内容(不考) 考试有判断题和简答题以及大题,考前务必将刘老师课上的思考题都弄明白,就今年的判断题和简答题大部分都是思考题的原题,大题有三道,第一道很常规,似乎每年都会考的,用勒让德多项式解静电问题,第二道是作业原题,第三道是电磁场的题,第一问就用Maxwell公式和平面波,较为容易,第二问要用到张量,附加题(额外10分,满分110)也是,辐射没考计算(我考前还花了大把时间复习),在第二题没证完,第三题第二问也没做完的情况下,最后总评也给到了4.0,可见给分相当好了

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

课程本身内容很多,如果要完全理解课本内容的话,对数理基础要求极高,万幸的是,刘老师的作业和考试难度都比较简单(除了某两道与张量有关的大题)。因为我基本没听课,所以不对刘老师讲课水平点评,从自学的角度来看,刘老师不点名(但会收集学生签名,我在第一节课就写上去了,老师说是个人习惯,应该不是考核的一部分),无小测,无期中考试,作业都是课本习题,网上有官方答案可以抄。

考试内容极其抽象(无褒贬,仅客观描述),有10道判断题和10道主观题,抽象的比如“为什么\omega 趋于无穷时,\epsilon 趋近于\epsilon_0,\mu 趋近于\mu_0”,“写出两种算电子经典半径的算法”、“静电问题中,导体完全等价于介电常数为无穷的介质,判断对错”、“您认为本试卷分量偏重,判断对错”、“采用洛伦兹规范和库伦规范的主要优点是什么”、“将电偶极辐射天线长度增加一倍,其辐射阻抗增加几倍”等等,大题有三道,和一道十分的附加题,总分110,最高取100分(真的有大佬考了100分),第一题是和P_n(x) 有关的题目,比较简单;第二题是由p=积分(\rho x dV),证明dp/dt=积分(J dv),难度中等;最抽象的两大大题是,如果介质的介电系数是\epsilon(这是个张量),求介质中的色散关系(即k与\omega 的关系),还有道附加题第一小题是写出介质中,E与H构成的四维张量,第二小题忘了,因为我复习的时候完全没有学张量相关知识,所以这两题都是零分。这对我这种考前熬夜背公式临阵磨枪的人而言,可以说是非常大的背刺,不过还好,最后助教能给分的都尽量给了,还说我们考得非常不错,决定不给卷面分,也没查卷。

平时分基本是按时交了就给满,我最后期末觉得要寄,结果总评给了90,给分确实很不错。

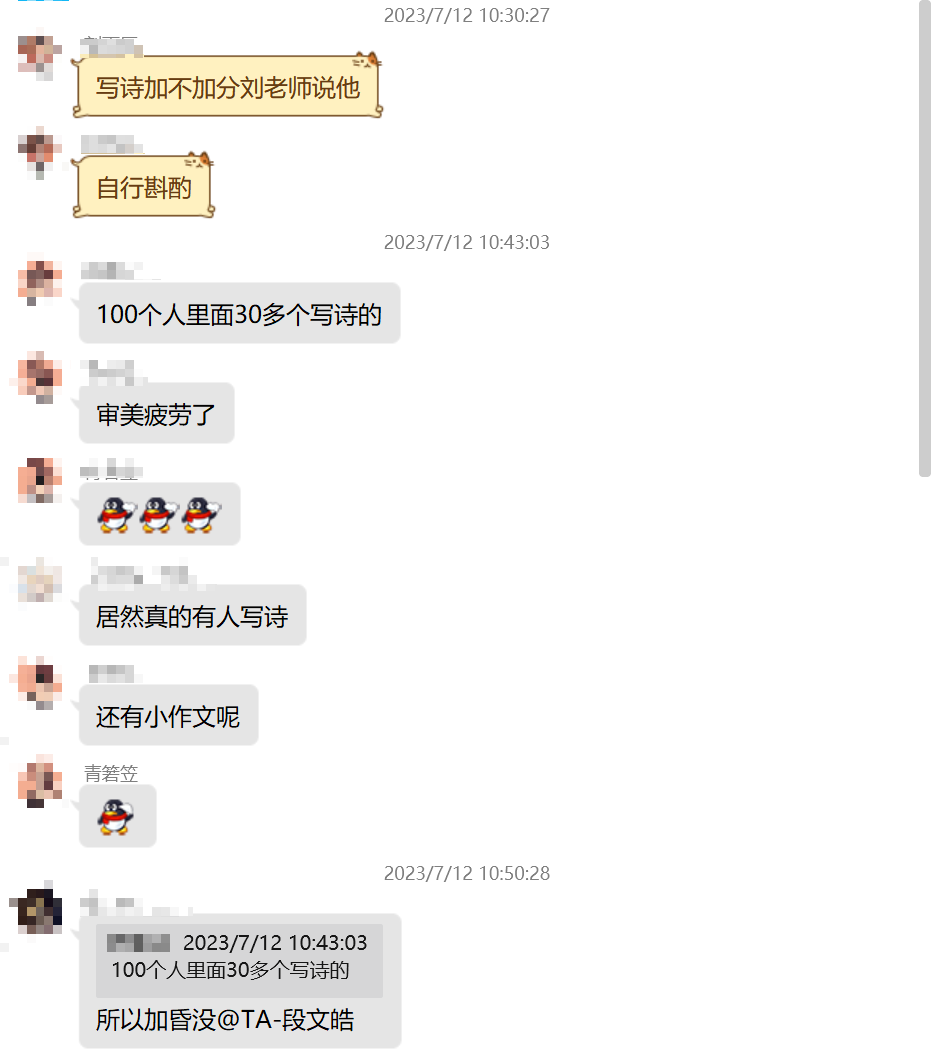

PS:写诗写小作文不加分,助教原话

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:很多

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:很多

这门课是第一次在秋季学期开设,很多人是重修党。

平时作业全部是教材上的内容。

喜提98

还是比较水的,老师上课很认真,期末考试不难,给分不错的

关于试题:20分判断,20分简答,三个大题六十分。

简答和判断要熟悉一些简单结论。

大题内容比较固定:柏松方程算个静电场,波导,最后可能有相对论或者算个辐射吧。

(我做的期末竟然静电场不用柏松方程做都可以诶

老师自己有一个博客,叫“龙眠桐溪”里面每天都会更新一首诗歌,推荐大家有时间的话去看一看。里面有不少有趣的小故事。

- 课程难度:简单

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:没有

- 难度:简单

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:没有

出分了,跟我一起喊,刘爷!!!

老师说可翘课可不交作业,但是上课会收集学生签名,喜欢拖堂。教学内容基本上是郭硕鸿电动去掉星号部分。静电静磁部分计算量大,每周作业完成时间在0.5~2.5h不等。

考试把恶心人的辐射全放判断和简答,简答题还直接告诉你现象问你为什么。三道大题一道介质中静电场,一道波导,一道相对论。

考试半小时就能答完卷,剩下的时间可能是给同学们写诗用的(?

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:一般

刘大爷的班非常适合想速通电动的同学来选。上课用的是郭硕鸿的教材,整体观感就是电磁学plus,对于一门课来说新东西不多。平时无点名无小测,作业不多,课上氛围也很轻松(但说实话,直接二倍速看回放效率更高)。

没有期中考试;期末考试是10道判断+10道简答+3道大题,判断和简答基本来自于平时课后留的思考题,大题也很基础,有一道是远古样卷上的原题。给分一如既往地好。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

感觉电动力学这门课,课程知识挺多,但抓不住核心,不过万东老师给分是真的很好。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

笨人学的比较水,平时一半内容没听懂,最后期末恶补两个白天(早上九点到晚上十点)拿了个4.0,主要原因是卷子出的确实简单,而且没出我学的不太懂得辐射和相对论大题。刘老师人很有老学者气质,很和蔼那种。前半学期痛批那些上课时间超过学时的老师,后半学期节节拖堂(乐

想学的深入的建议自己多课外看点东西,刘老师讲的内容除了相对论部分,其他的我觉得放在电磁学里都不是很过分。单纯想拿高分的建议来这个课。

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:一般

去年在陶老师班被卷爆了,不得已在秋季重修。

刘老师的课其实中规中矩,很平常的课,人也挺好的,还很喜欢写些诗。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

给分无敌好,平时上课的内容还是比较难的,刘老师提供了大量的数学证明。可能是因为额外的秋季学期的原因,考试无敌简单,大题一道静电,难度甚至不如电磁学,一道波导,解直接给你,一道相对论,只用默写电磁场变换公式,刘万东yyds

- 课程难度:困难

- 作业多少:中等

- 给分好坏:一般

- 收获大小:一般

- 难度:困难

- 作业:中等

- 给分:一般

- 收获:一般

刚考完,来写个评价

电动力学应该说是我四大里边学的最差的一门了,场论这个东西说实话我也并不很懂,很难站在比较高的高度上评价这门课。

从上课来说,刘老师的PPT还是比较精细的,直接拿来复习都没什么问题

作业量并不大,但可能比较费纸笔,这大概是电磁和电动的通病?

考试也不算难,20分判断20分简答外加三道大题,判断题最后一道题:您认为此份试卷分量过重( ) 能在试卷上放这样的问题还是挺有趣的

论对于物理概念的讲述,可能这门课程本身就有欠缺,也不怪刘老师;但据我了解,北大的电动力学也差不多是数理方程习题课的程度。

大差不差得了,似乎物院的教学和科研一直都特别不沾边。

- 课程难度:困难

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:困难

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

上课:老师有自己的ppt,内容和郭硕鸿的教材差不多,但更简洁,如果上课有听不懂的,就看看课本。

作业:课本上的练习题,量一般。

考试和给分:只有期末考,没有期中考,老师会给一份复习ppt,不至于复习时不知方向。考试分数占比不一定。本人考得不太好,小题有不少不会,大题有一道题目理解错了题意,导致没写证明题……,不过老师给分很好,用迷之算法给了93。

- 课程难度:简单

- 作业多少:很少

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:简单

- 作业:很少

- 给分:超好

- 收获:一般

对于物理不是很好的学生来说,刘老师的课真是福音。

ppt给的很详细,电动力学也比较有套路,泊松方程,麦克斯韦方程,两大约束,就可以把前面大部分搞定,相对论我学不会,但是考试的时候套公式竟然把四维变换那个题写出来了。

作业分0-30,考试分100-70,老师说可以不来,但是会“收集同学们的签名”。考试比较简单,判断题和简答题这种不需要计算的题目就占到了60分,甚至还会有“你觉得本次试卷较难”这种判断题出现;然后是两道20分计算题,也都在常规尺度内;附加题10分,考的是超导,我不会写。所以说卷面总分是110分,而且对于我这种学渣来说比较人性。

老师喜欢吟诗,他的课程主页常常不更新ppt,却更新他写的诗。最后几次课上复习课,他可能忘记了,或者迟到,同学们就调侃“刘老师肯定是写诗忘记上课了”。但是ppt是不会变的,作业也是不会变的,所以你可以去找学长学姐要ppt。哦对了,作业可以拖两周,也就是下下周才交哦,这也间接拯救了我这条咸鱼。

- 课程难度:中等

- 作业多少:中等

- 给分好坏:超好

- 收获大小:一般

- 难度:中等

- 作业:中等

- 给分:超好

- 收获:一般

上课内容基本上是ppt,不过还是比书上细一些

给分真可谓gpa之父了